Mit der Geschichte Wimberns bis Anfang des 20. Jahrhunderts eng verbunden war die Familie Helmig. An der heutigen Arnsberger Straße, dort, wo die Spedition Schumacher beheimatet ist, existierte damals der Hof Helmig, wo um 1750 der Schuster Vincenz Helmig arbeitete, der von allen nur „Sens“ genannt wurde (die Menschen damals ließen die erste Silbe seines Vornames weg, im Plattdeutschen wurde dann aus dem „Cenz“ ein „Sens“).

Mit der Heirat von Bernhard Goeke (vom gegenüberliegenden Hof) und Elisabeth Humpert (aus Helmigs Verwandtschaft) kam im Jahre 1802 ein neuer Besitzer auf den Hof. Die Ära Helmig war an dieser Stelle zunächst einmal zu Ende.

Ferdinand Helmig (geboren 1749) und seine Frau Margaretha Humpert (geboren 1751), seit 1782 verheiratet, bauten am heutigen Oesberner Weg 23 (siehe Seite 29, Punkt 23) neu. Dieses Gebäude brannte vier Generationen später, im Jahr 1894, ab.

Nach zweimal Ferdinand und einmal Theodor hieß der Nachfolger jetzt Adolph, verheiratet mit Franziska Hallmann aus Niederoesbern. Die junge Familie, ohne Dach über dem Kopf, fand in dem zum Hof Fildhaut gehörenden Backes (Backhaus) eine neue Bleibe mitsamt der Werkstatt. Ein paar Jahre später bauten sie erneut, diesmal an der heutigen Wiesenstraße. Mit dieser Investition war Adolph Helmig offensichtlich wirtschaftlich überfordert, das Haus ging 1903 in den Besitz der Familie Beringhoff über. Familie Helmig zog zurück ins Backhaus auf dem Hof Fildhaut. 1906 kaufte die inzwischen achtköpfige Familie Helmig schließlich das leerstehende Haus der Lehrerfamilie Syré in Werringsen. Damals wurden noch zahlreich handgefertigte neue Schuhe hergestellt, in der Werkstatt sollen zeitweise mehrere Gesellen beschäftigt gewesen sein.

1935 starb Adolph Helmig im Alter von 65 Jahren. In seine Fußstapfen trat sein Sohn Josef, der im Ersten Weltkrieg als Soldat gedient hatte. Er bestand die Meisterprüfung, doch vermutlich aufgrund seines Kriegseinsatzes erklärte er seinem Vater frühzeitig, nicht heiraten zu wollen. Daher hatte dieser den jüngeren Sohn Paul als Erben eingesetzt.

Bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges arbeiteten die beiden Brüder Josef und Paul gemeinsam in ihrem Geschäft. Sofort bei Kriegsausbruch wurde Joseph als Altgedienter aus dem vorherigen Krieg erneut eingezogen, während sich Paul um das Geschäft kümmerte. Dort drehte sich nicht alles nur um Schuhe, es wurde repariert, was aus Leder bestand – wie beispielsweise Taschen, Gamaschen, Tornister, Gürtel, Hosenträger, Uhrenarmbänder, Pferdegeschirre und auch Binderlaken. Letztere waren Transportbänder für geschnittene Getreidehalme an Mähbindern, die aus starkem Segeltuch mit aufgenieteten dünnen Holzleisten bestanden, beide Enden waren verbunden mit Lederschnallen. Mit fortschreitendem Alter und besonders bei feuchter Witterung in der Ernte waren diese sehr reparaturanfällig.

Später bekam auch Paul Helmig seinen Stellungsbefehl. Die Bauern aus allen umliegenden Dörfern waren in Sorge und fragten sich, wer künftig das Pferdegeschirr oder die Binderlaken repariert. Franz Schulte, Bürgermeister von Oesbern, beantragte, Paul Helmig vom Kriegsdienst zu befreien. Dieser Antrag landete bei der Kreisbauernschaft in Letmathe auf dem Schreibtisch von Paul Bilstein, dem jüngeren Bruder von Adolf Bilstein vom Brakelhof. Mit Erfolg: Paul Helmig musste nicht als Soldat in den Krieg ziehen und konnte weiter der Landwirtschaft seine Dienste anbieten.

Sein Bruder Joseph erkrankte im Zweiten Weltkrieg an Malaria und wurde vorzeitig entlassen. Nach seiner Genesung arbeitete er mit seinem Bruder Paul zusammen. Dieser bestand 1948 ebenfalls die Meisterprüfung. Entgegen früheren Bekundungen heiratete Joseph Helmig doch noch und machte sich in Brockhausen selbstständig. Er starb am 7. Februar 1975 im Alter von 77 Jahren.

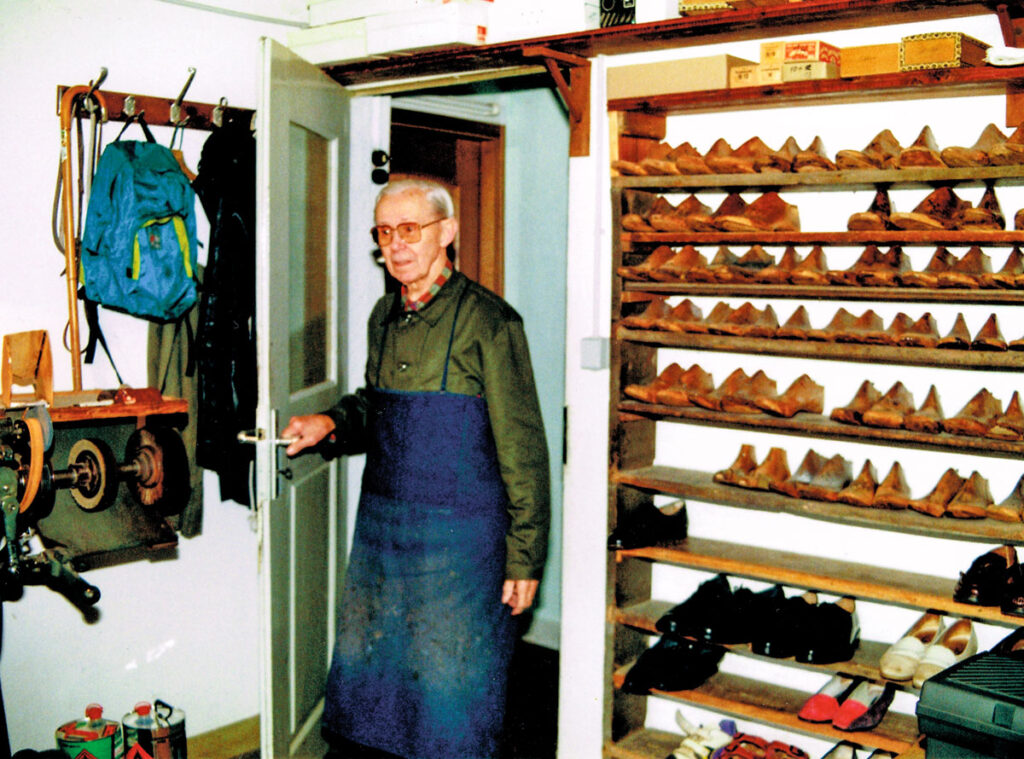

Bei Paul Helmig in Werringsen erklang am 30. September 1995 zum letzten Mal der uralte Schusterhammer mit dem abgegriffenen Holzstiel.