Der Raum Wimbern ist schon sehr früh von Menschen bewohnt gewesen. Steinzeitliche Bodenfunde belegen das. So fand Landwirt Goeke im Jahre 1932 auf dem Acker südöstlich seines Hofes ein elf Zentimeter langes, poliertes Feuersteinbeil, das im Mendener Heimatmuseum zu sehen ist, wo weitere Funde aus Wimbern vorhanden sind. Das westfälische Museum für Archäologie in Münster besitzt ein 5,4 Zentimeter langes Amphibolitbeil, das Pater Friedrich Biermann aus Wickede (verstorben 1970) in der Wimberner Flur Nachtigall gefunden hat. Die Beile werden der Jungsteinzeit (5000 bis 2000 Jahre v. Chr.) zugeordnet.

Der erste schriftliche Nachweis über eine Besiedlung findet sich in einer Urkunde aus dem Jahr 1036. Am 10. Oktober bestätigte Kaiser Conrad II. einen Vergleich zwischen der Abtei Werden bei Essen und ihrem Vogt Graf Hermann von Arnsberg, wodurch an den Grafen Güter zu Arnsberg und an mehreren anderen Orten des Herzogtums abgetreten wurden. Im Zusammenhang mit Höllinghofen, Övinghausen, Wickede und Höingen wird auch eine Lokalität „Beringthorpe“ genannt. Die Urkunde soll eine alte Fälschung sein, doch mit richtigem Inhalt. Mehrere Historiker, darunter auch der Mendener Gisbert Kranz, bezogen diese Nennung auf den Beringhof an der Ruhr. Beringhof meint Hof der Beringe, das heißt der Leute eines Ber, Bero, Bern (von Bär).

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die Namensform „Beringthorpe“. Die zweite Hälfte des Wortes („thorpe“) ist mit „Dorf“ zu übersetzen. Dass diese Deutung richtig ist, zeigt eine Urkunde aus dem Jahr 1175, in der von der „Villa Birincdorp“ die Rede ist. In dieser Bezeichnung finden sich gleich zwei Hinweise auf die Existenz eines Dorfes: Das Wort „Villa“, welches in seiner Hauptbedeutung für „Dorf“ steht, und die Silbe „dorp“. Vermutlich befand sich im Mittelalter um den heutigen Beringhof herum ein kleines Dorf, das später dann unterging.

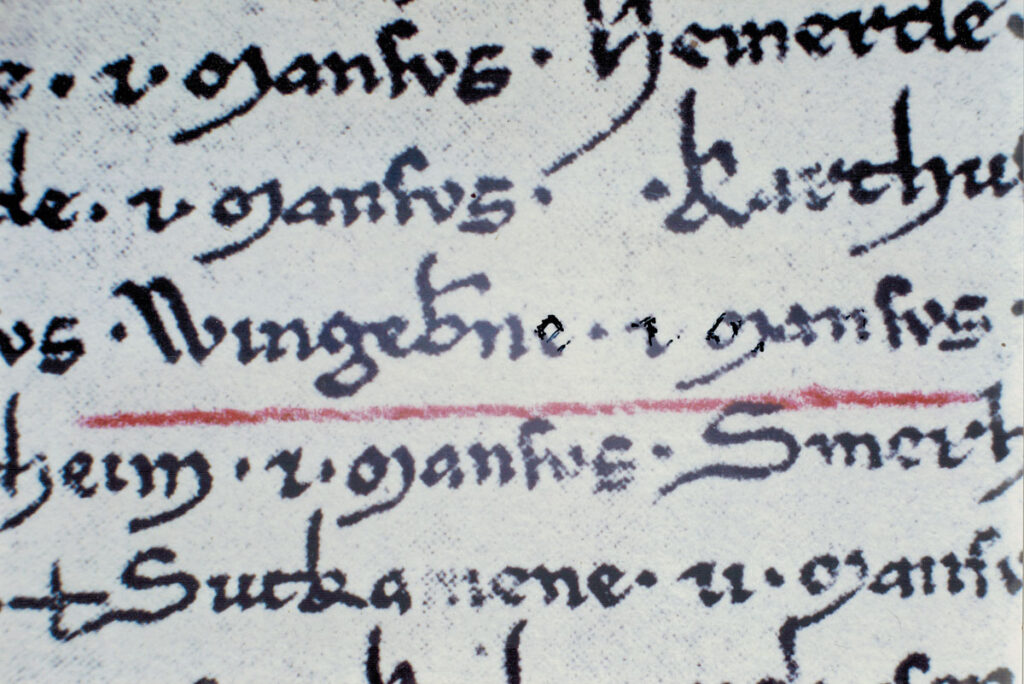

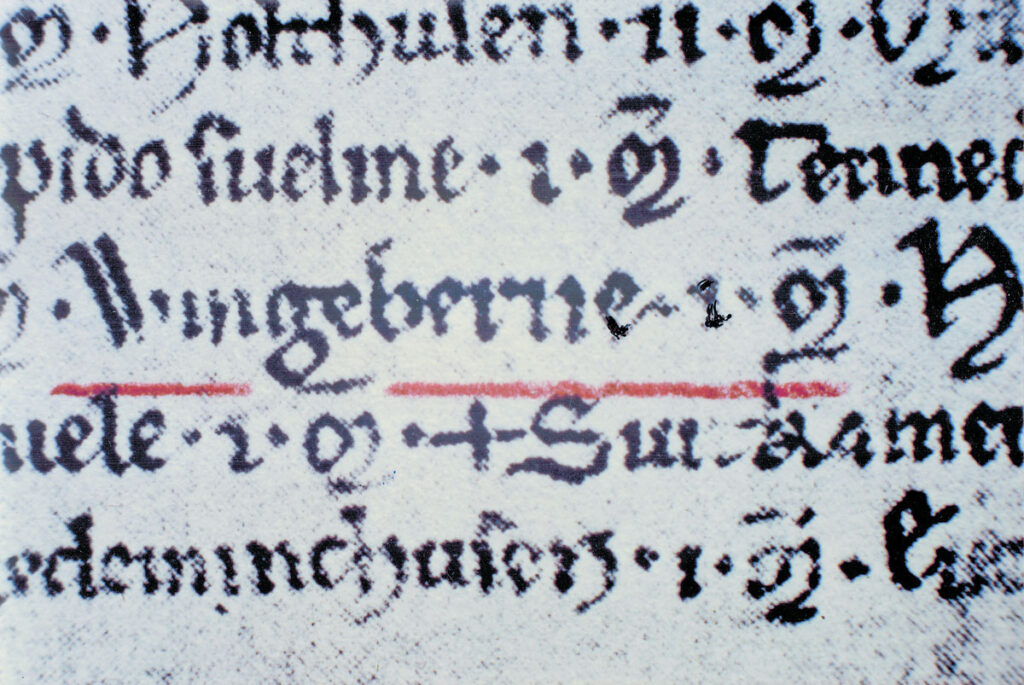

Die erste namentliche Erwähnung Wimberns findet sich in der kleinen Isenberger Vogteirolle, die vor dem Jahr 1220 entstanden ist. Das Bild oben zeigt eine Kopie der Stelle der Pergamentrolle, auf der der Ortsname Wimbern – damals „Wingeberne“ – zu sehen ist (der Haken hinter dem „b“ ist ein Kürzel und muss als „er“ gelesen werden). In der großen Isenberger Vogteirolle (um 1220) ist „Wingeberne“ dann voll ausgeschrieben (Foto unten).

Was bedeutet Wingeberne/Wimbern? Winge meint Laubweide; Berne bedeutet Quelle, Bach. Wimbern meint also eine Siedlung an einem Bach mit Laubweide.

Der erste schriftliche Nachweis über eine Ansiedlung am Graben (zwischen Ruhrbrücke und Heilig-Geist-Kloster) findet sich im ältesten Lehnbuch der Herren von Volmerstein, das auf 1250 bis 1300 datiert wird. Dort steht geschrieben, dass der Ritter Detmar von Altena mit zwei Häusern in „Grafweghe“, gelegen in der Pfarrei Menden, belehnt ist. Es läßt sich nachweisen, dass aus „Grafweghe“ die heutige Flurbezeichnung „Am Graben“ geworden ist. „Grafweghe“ bedeutet Siedelstätte an einem Weg, der mit einem Grab oder Gräbern in Verbindung steht oder mit einem gegrabenen (ausgehobenen) Weg.

Vom 16. Jahrhundert an sind wir über die Besiedlung des Wimberner Raumes, insbesondere durch alte Steuerlisten, ziemlich gut informiert. Aber was wissen wir aus der Zeit davor?

Nachstehend eine Auflistung früher Zeugnisse, die auf die Besiedlung von Wimbern Bezug nahmen, in chronologischer Reihenfolge:

1036

Kaiser Conrad II. bestätigt am 10. Oktober einen Vergleich zwischen der Abtei Werden bei Essen und ihrem Vogt Graf Hermann von Arnsberg, wodurch an diesen Güter abgetreten werden. In diesem Zusammenhang wird auch „Beringthorpe“ genannt. Mehrere Historiker beziehen diese Nennung auf den Beringhof an der Ruhr. Die zweite Hälfte des Ortsnamens („thorpe“) ist mit „Dorf“ zu übersetzen – es gab damals also schon eine dörfliche Ansiedlung rund um den heutigen Beringhof. Bei dieser Urkunde soll es sich übrigens um eine Fälschung handeln, allerdings mit richtigem Inhalt.

1175

Erzbischof Philip I. von Köln bestätigt den Tausch von zwei Mansis (Höfen) zwischen den Klöstern Oeding (bei Meschede) und Scheda. Der Hof, den seinerzeit das Kloster Scheda erhielt, lag in der Villa Beringdorp. Ob es sich hierbei um den späteren Beringhof selbst handelte, bleibt offen. Hier gibt es gleich zwei Hinweise auf eine dörfliche Ansiedlung rund um den Beringhof. Das lateinische Wort „Villa“ steht in seiner Hauptbedeutung für „Dorf“, die Silbe „dorp“ ist ebenfalls mit „Dorf“ zu übersetzen.

1185

Graf Gottfried II. von Arnsberg schenkt dem Kloster Scheda u.a. Fischereirechte an der Ruhr zwischen Echthauser Brücke und dem Appeldersbusch beim Beringhof. Anlass dazu war der Sieg des Arnsberger Grafen über Graf Engelbert von Berg und andere Grafen in einem Gefecht, das an der Echthauser Ruhrbrücke ausgetragen worden war.

um 1220

Die kleine Isenberger Vogteirolle (entstand vor 1220), und die „große“, entstanden um 1220, enthalten eine (fast gleichlautende) Auflistung der Höfe, über die die Grafen von Isenberg-Altena das Vogteirecht besaßen – insgesamt über 1400 Höfe, darunter annähernd 900 Höfe des Stifts Essen. Dabei ist auch ein Hof in Wimbern ausgewiesen, als Unterhof des Stift-Essener Oberhofes in Dortmund-Eving. Das ist der spätere Hof Schlünder (später Gurris, Korte) zu Wimbern. Ferner ist dabei eine Höfegruppe von zehn Höfen „bei Barge“, die dem Stift-Essener Oberhof Brockhausen bei Unna (heute Unna-Königsborn) zugeordnet ist. Zu dieser Höfegruppe gehörte auch der Hof Goeke in Wimbern.

Die große Vogteirolle ist auch historisch interessant. Diese hat der Graf Friedrich von Isenberg-Altena erstellen lassen mit der Vorbemerkung: „Damit Niemand dem Grafen (Friedrich von Isenberg-Altena) oder seinen Erbnachfolgern Unrecht tun könne, hat er dieses aufschreiben lassen“. Damit ist klar, dass ihm dieses Dokument als Hilfsmittel bei seinem Streit mit Engelbert, dem Kurfürsten und Erzbischof von Köln, dienen sollte, bei dem es vor allem um die Vogteirechte über den umfangreichen Grundbesitz des Stifts Essen ging.

Bekanntlich trafen sich zu Allerheiligen 1225 Engelbert und Friedrich in Soest zu einem fehlgeschlagenen Schlichtungsversuch. Auf der Rückreise nach Köln wurde Engelbert – der spätere Heilige – durch Friedrichs Mannen bei Gevelsberg erschlagen. Am Tage vorher hatte Engelbert im Kloster Oelinghausen, wo seine Schwester als Nonne lebte, Station gemacht. Ob er den Weg von Soest nach Oelinghausen über Werl – Wickede – Wimbern genommen hatte?

1250 bis 1300

Volmersteiner Lehnbuch I: Zwischen den Jahren 1250 und 1300 belehnen die Herren von Volmerstein Dethmar von Altena mit zwei Häusern in „Grafweghe“ in der Pfarrei Menden.

1272

Graf Engelbert von der Mark tauscht am 21. November mit dem Grafen Gottfried von Arnsberg die Guda, Frau des Thomas von Schwitten, mit ihren Kindern gegen Kunigunde, Frau des Gottfried von Brockhausen (bei Unna?) mit deren Kindern aus. Beide Frauen sind im Rang von Ministerialen. Die Urkunde ist ausgestellt „bei der Brücke Wickede“. Also war damals schon eine Grabenbrücke vorhanden, vermutlich ein Vorläufer der heute bekannten Ruhrbrücke.

1278

Dem Knappen Dietrich von Grafwech waren laut einem Urkundenkonzept Güter zu „Grafwech“ übergeben worden. Darüber streiten der Graf von Limburg und der Herr von Volmerstein.

1281 bis 1313

Güterverzeichnis des Grafen Ludwig von Arnsberg: Conrad von Rüdenberg und sein Bruder Gottfried besitzen das „officium“ (Amt, Vogtei) in Wimbern. Die Edelherren von Rüdenberg saßen auf der alten Burg bei Arnsberg.

um 1313

Volmersteiner Lehnbuch II: Ritter Dethmar von Altena ist belehnt mit zwei Gütern, genannt Grafweghe, in der Pfarrei Menden.

1332 bis 1400

Heberegister des Stifts Essen: Hier sind die zum Oberhof Brockhausen bei Unna gehörigen „Mendener“ Höfe aufgeführt (in den Vogteirollen werden diese Höfe „bei Barge“ genannt). Damals saß auf dem heutigen Hof Goeke in Wimbern ein Bauer namens Temeke. Er hatte an die Grundherrschaft jährlich 18 Denar auf Lamberti (17. Dezember) und acht Denar auf Crucis (Kreuzauffindung, 3. Mai) zu zahlen.

Zu der Mendener Höfegruppe gehörten auch die Höfe in Barge: Hoppe, Middelste und Sauer (heute Schriek). Hoppe war der Schultenhof der Gruppe. Ferner gehörten dazu Höfe in Echthausen, Höllinghofen und Oesbern.

1351 bis 1432

Volmersteiner Lehnbuch III: Ritter Dethmar von Altena ist belehnt mit zwei Gütern in Grafweghe in der Pfarrei Menden. Ritter Hermann von Altena und sein Sohn Johann sind belehnt mit zwei Gütern nahe Grafwegh, als da sind: ein guter Hof genannt Hukeshol und zwei oder drei Hufen (altes Flächenmaß), die dazu gehören, gelegen in der Pfarrei Menden. Mit Hukeshol ist wahrscheinlich das Gebiet am Schwarzen Weg gemeint, wo die Huxmühle gestanden hat. In einem Mendener Hexenprotokoll von 1628 wird dieser Ort „Huxholl“ genannt.

1354

Lubert von Ulflen (Uffeln zu Werl) genannt Vlecke gibt am 4. Juli Godecken, den Vogt zu Wimbern, frei und in den Essener Oberhof Eving bei Dortmund. Das bedeutet, dass Godecken als Höriger seinen Grundherren gewechselt hat. Sehr wahrscheinlich hat er den späteren Hof Schlünder in Wimbern übernommen (Einheirat?), der zum Oberhof Eving gehörte.

1368 (1348)

Bestand der Grafschaft Arnsberg: Wilhelm Keye ist belehnt mit der Burg zu Neheim mit Freigut in Wimbern. Ein Hof in Wimbern ist abgabepflichtig (ein Malter Korn und fünf Talente Wachs) an den Grafen von Arnsberg.

1375

Wilhelm von Fürstenberg verkauft am 10. November seinem Bruder Wennemar die Hälfte eines Kottens, den Helmig der Korte (der Kurze, Burgmann zu Werl) besessen hatte und der gelegen ist „to dem Grayfweghe“.

1390

In einem Verpfändungsbrief über das Kolsemannsgut zu Bachum tritt ein Hermann, Vogt zu Wimbern, am 1. Mai als Zeuge auf.

1392

Sander Prins versetzt am 2. Februar seinen Hof „to dem Grafweghe“ an Herrn Freseken.

um 1420

Höllinghofen, Voßwinkel und Wimbern werden von den Reitern des Herzogs von Kleve und des Grafen von der Mark niedergebrannt.

um 1462

Die Pröpstin des Stifts Essen behandigt (Verpachtung) Hynrich v. Laer und Webel Slumers, Tochter von Hannes Slumers, mit dem Schlünderhof zu Wimbern.

1474

Wilhelm Keyge verkauft dem Kloster Scheda am 13. Mai unter anderem einen Kotten in Wimbern, worauf zur Zeit Kalthof wohnt. An der Urkunde hängt eine weitere Urkunde vom 12. November 1475, mit der das Kloster Scheda unter anderem den Kotten in Wimbern an den Mendener Bürgermeister Godeke Frydage weiterverkauft.

Johann Schlünder vom Graben und seine Ehefrau werden am vierten Sonntag nach Ostern in die Mendener Kalandsbruderschaft aufgenommen. Das war eine kirchliche Bruderschaft. Mitglieder waren Geistliche, Adelige, angesehene Bürger der Stadt und begüterte Bauern. Die Zahl der Mitglieder war auf 30 begrenzt. Zweimal (später einmal) im Jahr wurde ein Festmahl gehalten, das jeweils einige Mitglieder auf ihre Kosten auszurichten hatten. Der Mendener Kaland wurde vor 1400 gegründet und hat bis 1777 bestanden. Über das Bruderschaftsleben ist von 1453 bis 1777 ein Buch geführt worden. 1475 war Johann Schlünder vom Graben Gastgeber des Kalands; 1508 wurde sein Sohn Johann Mitglied dieser Bruderschaft.

Adolf Fürstenberg zu Höllinghofen verkauft am 23. Dezember das Gut „tom Grafweghe“ an Johann Slundere (Schlünder). Dieser stammte vermutlich vom Schlünderhof in Wimbern.

1494

Die Pröpstin des Stifts Essen behandigt am 4. Juli Hermann Schlünder mit dem Schlünderhof zu Wimbern. Im Jahr 1509 werden Hermann Schlünder und seine Ehefrau Grete, geborene Schmale, in den Kaland zu Menden aufgenommen.

1516

Hermann Kalthof gibt sich am 24. Juni dem Kloster Oelinghausen zu eigen, wie aus einer Urkunde vom gleichen Tag hervorgeht.

1530

Anton von Laer zu Geney und Petronella, seine Frau, verkaufen laut einer Urkunde am 30. Juni ihr Erbgut zu Wimbern an Johann von Fürstenberg zu Höllinghofen und dessen Frau Else.

1539

Friedrich von Schafhausen und seine Frau Anna verkaufen am 5. Juli ihren Hof zu Wimbern, Freihof genannt, an Johann von Fürstenberg zu Höllinghofen und dessen Frau Else.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Schreibweise von Namen früher nicht festgelegt war. Sie variierte und wandelte sich.