Viele kleinere Städte und Ortschaften im Deutschen Reich, besonders auch in Westfalen, litten vor allem in den letzten Kriegstagen unter den Einwirkungen heftiger Gefechte zwischen den zurückweichenden deutschen und den vordringenden amerikanischen Truppenverbänden.

Insbesondere im April 1945, wenige Wochen vor der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai, kam es im heimischen Raum zu erwähnenswerten Kampfhandlungen, die noch zahlreiche Menschen das Leben kosteten. Die Alliierten versuchten zu diesem Zeitpunkt, den Kessel um das Ruhrgebiet, die deutsche Waffenschmiede, zu schließen.

Noch am 7. April bündelten deutsche Einheiten ihren Widerstand gegen die Amerikaner, indem sie sich vor den südlich des Haarstrangs vorrückenden Gegnern nach Wimbern zurückzogen, um in Wickede einen Meldekopf für versprengte Truppenteile zu bilden. Willi Mues berichtet in seiner Dokumentation über das Ende des Zweiten Weltkrieges zwischen Lippe, Ruhr/Sieg und Lenne (Willi Mues: Der große Kessel, S. 328):

10. April: Während der Nacht ging die 116. Panzerdivision auf folgende Linie zurück: Ruhrabschnitt von Neheim bis westlich Wickede – Bausenhagen – Lünern. Ein bei Wimbern an der Front der Division liegendes Krankenhaus wurde noch in der Nacht mit Krankenkraftwagen der Division geräumt und der Raum um das Krankenhaus von der kämpfenden Truppe ausgespart. Der Tag begann mit direktem Beschuß durch amerikanische Panzer auf den Divisionsgefechtstand von den Höhen bei Wiehagen.

Die Kämpfe in der unmittelbaren Nachbarschaft Wimberns im östlichen Teil des Ruhrkessels gingen noch bis zum Waffenstillstand am Morgen des 16. April. Zuvor waren am 13. April Voßwinkel und nach dreitägigem Artilleriefeuer Echthausen besetzt worden. Bei dem Einmarsch der Amerikaner in Wimbern am 20. April wehte aus jedem Haus ein weißes Tuch als Zeichen der Kapitulation und Friedfertigkeit.

Wie in der ganzen Welt mussten auch in Wimbern und den umliegenden Ortschaften viele Opfer beklagt werden, die ihr Leben im Krieg verloren. Dem Gedenken der Männer, die in den furchtbaren Kämpfen gefallen sind, ist auch eine Tafel am Glockenturm in Barge gewidmet. Die schreckliche Bilanz umfasst auch die Namen zahlreicher Schützenbrüder aus Wimbern:

| Name | Geburtstag | Todestag | Alter |

| Heinrich Beringhof | 24.05.1912 | vermisst | |

| Alfred Danne-Rasche | 16.08.1913 | vermisst | |

| Helmut Fildhaut | 01.06.1924 | 17.11.1943 | 19 Jahre |

| Paul Fischer | 24.06.1921 | 14.07.1942 | 21 Jahre |

| Werner Goeke | 05.07.1926 | 17.07.1944 | 18 Jahre |

| Josef Guntermann | 27.01.1904 | Jan. 1943 | 38 Jahre |

| Josef Gurris, Bellingsen | 14.05.1911 | 07.12.1943 | 32 Jahre |

| Peter Gurris | 01.09.1909 | 22.04.1945 | 35 Jahre |

| Theodor Knieper | 28.02.1921 | 04.10.1944 | 23 Jahre |

| Alfons Langes | 28.02.1920 | 03.03.1942 | 22 Jahre |

| Josef Langes | 05.03.1917 | 11.03.1945 | 28 Jahre |

| Wilhelm Osterhaus | 02.05.1920 | 09.01.1941 | 20 Jahre |

| Wilhelm Richter | 01.10.1910 | 31.12.1945 | 35 Jahre |

| Josef Risse | 04.05.1909 | 13.04.1945 | 35 Jahre |

| Franz Schüpstuhl | 21.07.1913 | 12.05.1944 | 30 Jahre |

| Heinrich Schüpstuhl | 03.04.1922 | 21.12.1942 | 20 Jahre |

| Josef Schüpstuhl | 20.03.1911 | 24.06.1941 | 30 Jahre |

| Wilhelm Schüpstuhl | 10.05.1923 | 30.03.1944 | 20 Jahre |

| Wilhelm Schüpstuhl | 06.11.1915 | 02.07.1942 | 26 Jahre |

| Paul Spiekermann | 12.09.1918 | 21.01.1943 | 24 Jahre |

| Wilhelm Voß |

Im Anschluss an den verlorenen Zweiten Weltkrieg hatten die Schützenvereine der drei westlichen Besatzungszonen zunächst keine Möglichkeit, an das Vereinsleben der Vorkriegszeit anzuknüpfen. Sie wurden von den Alliierten als paramilitärische Vereinigungen verboten. Erst im Jahre 1947 brachten Bemühungen der katholischen Kirche in Deutschland einen Ausweg: Sie erreichten die Zulassung von Schützenbruderschaften als Vereinigungen, die mit der Kirche verbunden sind.

Im Zuge dieser Entwicklung kam es zur zweiten Namensänderung der Vereinsgeschichte: Nachdem der Gründungsname, der 1891 „Bruderschaftsverein zu Wimbern“ gelautet hatte, 1893 in „Schützenverein“ umbenannt worden war, gab sich der Verein am 28. Dezember 1947 den Namen „St. Johannes Schützenbruderschaft Wimbern im Diözesanverband vom Heiligen Sebastianus im Bistum Paderborn“. Unter der Leitung des Brudermeisters Franz Schriek beschloss die Generalversammlung darüber hinaus, sich den Historischen Deutschen Schützenbruderschaften mit Sitz in Köln anzuschließen.

Damit war nach achtjähriger Unterbrechung im Juli 1948 – kurz nach dem Beginn der „Luftbrücke Berlin“ am 8. Juli – das Feiern eines zweitägigen Schützenfestes wieder möglich. Wenige Tage zuvor, am 20. Juni, war die Währungsreform in Kraft getreten: Die Bewohner der drei Westzonen – somit auch die unter britischer Besatzung stehenden Westfalen – erhielten mit ihren Lebensmittelkarten im Tauschverhältnis von 1:1 für 40 Reichsmark 40 neue Deutsche Mark.

Die wirtschaftliche Not, unter der die Bevölkerung in dieser Zeit litt, tat der Feststimmung jedoch keinen Abbruch. Wurden zahlreiche Schützenbrüder, die im Krieg gefallen oder in den vergangenen Jahren gestorben waren, schmerzlich vermisst, so war doch das Bedürfnis, endlich wieder fröhlich feiern zu können, sehr groß.

Früher wurden während der Schützenfeste in einer provisorischen, nicht ummauerten Küche, die durch ein Schleppdach nur notdürftig vor Witterungseinflüssen schützte, vor allem Bratheringe verkauft. Obwohl Caspar Schumacher noch vor dem ersten Schützenfest nach dem Krieg einen festen, unterkellerten Raum baute, in dem ein riesiger Wehrmachtsherd aufgestellt wurde, übernahmen Vorstandsmitglieder während des Schützenfestes 1948 die Beköstigung der Musiker zu Hause. Zu den Festen wurde die Halle ausgeräumt, in der im Jahresverlauf Schumachers Dreschkasten und die Ernten Wimberner Kleinbauern gelagert waren.

Bereits die ersten Schützenfeste erleichterten zahlreichen neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die es durch die Kriegswirren nach Wimbern verschlagen hatte, ein wenig die Eingliederung. Sicherlich war es gerade in einem so kleinen Ort sehr schwierig, Fuß zu fassen, doch zahlreiche neue Schützenbrüder wurden fest in unsere Bruderschaft integriert und zu tragenden Kräften im Dorf- und Vereinsleben.

Zurück zum Schützenfest 1948: Zwar hatte die Generalversammlung beschlossen, die Königswürde in Ermangelung von Feuerwaffen nach Möglichkeit mit der Armbrust auszuschießen oder aber durch Gänseköpfen zu vergeben; doch wurde der erste Nachkriegskönig – Bernhard Hornkamp – schließlich auf ganz andere Weise ermittelt: Der Kampf um die Königswürde entschied sich durch Steinwürfe auf den Holzvogel, der durch Fäden an einem Kranz von Glühbirnen befestigt war. Wurde die letzte Birne getroffen, so fiel der ganze Adler aus seinem Horst.

Zuvor hatten sich die Schützenbrüder bereits um 6.30 Uhr auf dem Festplatz zum gemeinsamen Kirchgang eingefunden, obwohl viele von ihnen am Vorabend bereits kräftig gefeiert hatten. So vermerkte der langjährige Schriftführer Franz Risse:

Hochwürden Herr Pfarrvikar Becker als Präses nahm an den feierlichen Festakten redlichen Anteil. Selbst das in altgewohnter Weise gefeierte Fest wurde zu seiner Befriedigung durchgeführt.

Nach dem Vogelschießen zogen die Frauen der Schützenbrüder mit Eimern, Zucker, Eiern und Schneebesen zum Festplatz, um dort das beliebte Eierbier anzurühren. Schützenbrüder, die Bier beisteuerten, konnten sich damit in die kleine „Verbrauchergemeinschaft“ einkaufen. Der doch etwas eigenwillige Geschmack und vor allem der strenge Geruch der Gläser am nächsten Tag ließen die Gewohnheit des Eierbiertrinkens aber nach einigen Jahren einschlafen. 2006 blieb es bei dem einmaligen Versuch einiger Schützenschwestern, an die alte Tradition anzuknüpfen. Das Gesundheitsamt wird darüber nicht unglücklich sein…

Neben den rechtlichen Schwierigkeiten, die dem Feiern des ersten Nachkriegs-Schützenfestes im Wege gestanden hatten, mussten noch einige andere Probleme gelöst werden: So befand sich die Halle infolge des Krieges offensichtlich in einem schlechten Zustand. Besonderes Lob für ihre Mithilfe bei den Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten verdiente sich die Wimberner Jugend.

In welch desolatem Zustand sich die Schützenhalle befand, zeigt auch ein Hinweis in der Vereinschronik:

Der kommenden Generation zur Kenntnis sei folgende Tatsache festgelegt: Nach Feststellung des Schützenvorstandes fehlten folgende Gegenstände:

- Der Kassiererraum halb,

- Unterlagen des Fußbodens,

- 22 Bänke, 7 Tische, fast sämtliche Pfähle und zehn Fuß Bodenbretter.

Es sei angemerkt, dass es sich bei der zuletzt benutzten Kartenbude nicht um die fehlende Hälfte des Kassiererraumes handelte.

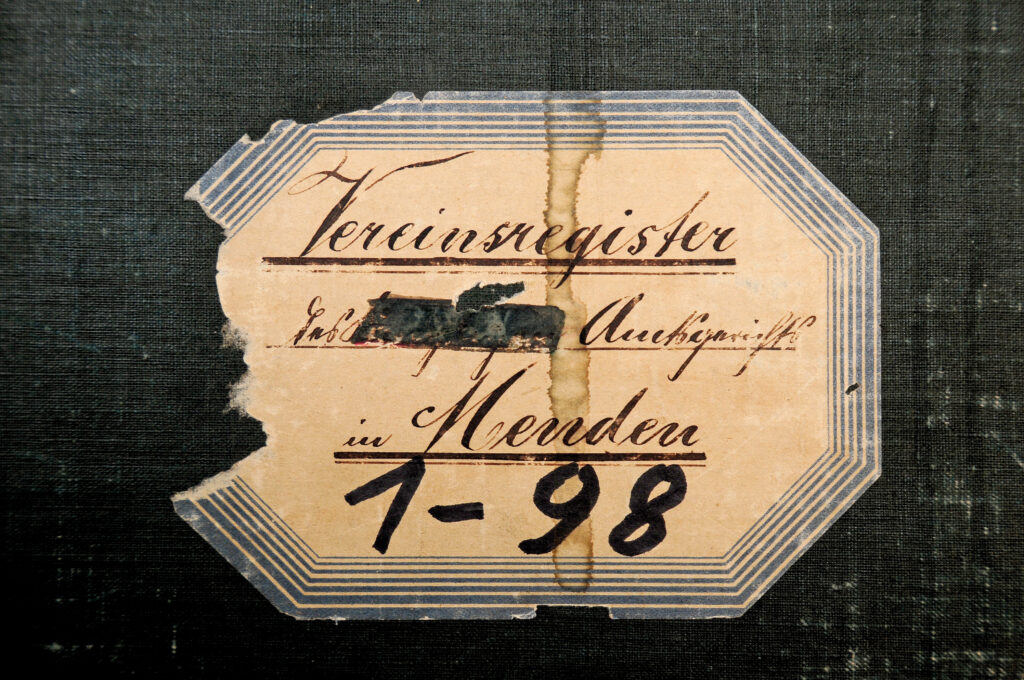

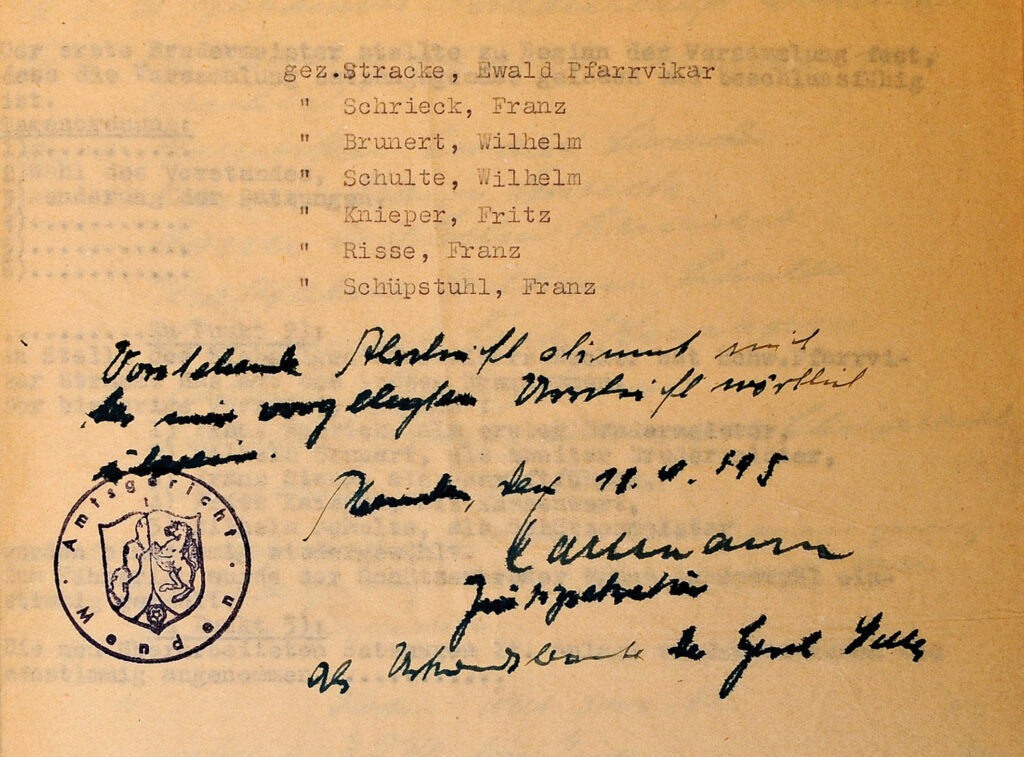

Zur Eintragung der Schützenbruderschaft ins Vereinsregister kam es erst im Jahre 1950, um die Freigabe des von den Alliierten gesperrten Vereinsvermögens zu erreichen. Während die einstimmige Entscheidung für die Eintragung ins Vereinsregister in einer außerordentlichen Generalversammlung im März fiel, fanden die ordentlichen Jahreshauptversammlungen der Nachkriegszeit zunächst jährlich am Ostermontag statt.

Dass diese Gewohnheit das enge Verhältnis zur Kirche keineswegs trübte, beweist nicht nur eine Entscheidung aus demselben Jahr, die jedem Schützenbruder die Teilnahme sowohl an den Festzügen als auch am Kirchgang auferlegte. Der in der Kirchengemeinde Barge neu eingeführte Pfarrvikar Ewald Stracke untermauerte laut Protokollbuch bei seiner Vorstellung als Präses diese Verbundenheit:

Er gab kund, daß es ihm eine Freude sei, als Präses der Bruderschaft vorzustehen. Dieser Freude verlieh er dann auch gemeinsam mit Pfarrvikar a.D. Stratmann auf vielen Festen so lange und ausgiebig Ausdruck, daß er sich nach oftmaligem Aufsuchen der Kaffee- und Biertheke von einem Schützenbruder den Rat geben lassen mußte: ,Drink nit seau viell Beuer, dann briuks de eauk nit seau viell Kaffeu.‘ (hochdeutsch: „Trink nicht soviel Bier, dann brauchst Du auch nicht soviel Kaffee.“)

Offensichtlich zeigte sich im Jahre 1950 nicht nur die Vereinskasse durch die Freigabe des Vereinsvermögens am 2. November erholt. Das Schussgeld für den König konnte von 40 auf 60 Mark angehoben werden. Inzwischen ist diese Summe bei immerhin 450 Euro angelangt – eine Steigerung seit 1950 um über 1300 Prozent. Das deckt natürlich bei weitem nicht die Kosten eines Königsjahres, aber eine schöne Starthilfe ist das schon. Trotzdem ist es seit 1950 nicht leichter geworden, alljährlich einen Schützenbruder zu finden, der sich selbst, der Bruderschaft und dem ganzen Dorf die Freude macht, den Vogel abzuschießen.

Der vorsichtige wirtschaftliche Aufschwung erlaubte außerdem zahlreichen Schützenbrüdern die Anschaffung neuer Mützen. Dass „Made in Germany“ bereits damals ein Qualitätssiegel war, beweist die Tatsache, dass heute noch manche dieser „Kopfbedeckungen der ersten Stunde“ auf den Wimberner Schützenfesten zu bewundern sind.

Im Hinblick auf die Königswürde machte die Bruderschaft 1950 einen Fortschritt: Zwar waren die ab 1954 benutzten Jagdgewehre noch nicht wieder erlaubt, doch konnte der Steinwurf durch Schüsse mit Kleinkalibergewehr beziehungsweise „Luftbüchse“ abgelöst werden, obwohl erst am 9. Juli 1951 von den Westalliierten die Beendigung des Kriegszustandes mit Deutschland erklärt wurde. Gezielt wurde aber nach wie vor nicht auf den Vogel selbst, sondern auf die Glühbirnen, an denen er befestigt war.

In der Jahreshauptversammlung 1951 wurde beschlossen, jeden Schützenbruder, der nicht an den Festzügen teilnahm, mit einer Strafe von zwei Mark zu belegen – eine Regelung, die der Bruderschaft heute bedauerlicherweise einen warmen Geldregen bescheren würde, auch wenn es in den vergangenen Jahren mit der Festzugbeteiligung dank intensiver Werbung des Schützenvorstands und der Jungschützen wieder zaghaft aufwärts geht. Auf dem Fest des 60jährigen Jubiläums aber, das erstmals mit dem Weckruf einer Musikkapelle eingeleitet wurde, gab es keinen Grund, über die Beteiligung an den Festzügen zu klagen. Im Gegenteil, der Festzug war durch geschmückte Pferdewagen und die erstmalige Teilnahme von Gastvereinen aus den benachbarten Ortschaften besonders prunkvoll.

1951 gab es weitere Neuerungen: Zum ersten Mal bei einem Wimberner Schützenfest war das Dorf am Schützenfest-Sonntag, aus Anlass des Jubiläums, von einem Spielmannszug geweckt worden. Doch noch waren es nicht die Voßwinkler, mit denen die Reveille später zur „Wimberner Institution“ werden sollte, sondern die Spielleute der Freiwilligen Feuerwehr Wickede trommelten und pfiffen die Leute aus den Betten. Der bis heute engen und sehr freundschaftlichen Verbindung hat das keinen Abbruch getan.

1951 war es auch, als der langjährige spätere Brudermeister Alfred Luig erstmals den Schützenvogel erstellte, sodass er 1991 neben dem 100jährigen Vereinsbestehen auch ein kleines 40jähriges „Vogelbauerjubiläum“ feiern konnte. Dieser Gewohnheit blieb er insgesamt 50 Jahre lang treu. Seit 2002, also auch bereits 14 Jahre, macht sich inzwischen sein Schwiegersohn, Gerd Schulte Ö., als Vogelbauer verdient – übrigens wie Alfred für „Gotteslohn“.

Eine lange Tradition hat aber auch ein unerfreulicheres Thema: Bereits im Jahresbericht 1952 findet sich ein Hinweis auf Meinungsverschiedenheiten mit der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA). Es wird über die kostenpflichtige Zurückweisung einer Klage dieser Gesellschaft gegen die Schützenbruderschaft berichtet, die Zahlungsforderungen nicht nachgekommen war. Auch in den 1980er Jahren kam es in den Jahreshauptversammlungen wiederholt zu heftigen Diskussionen über Berechtigung und Höhe erhobener Tantiemen.

Mitte des 20. Jahrhunderts gab es – abgesehen von den beliebten „Laurentia“-Auftritten des „Laienpuppenspielers“ Christoph Schüpstuhl in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg – noch keine Kinderbelustigung; die Aufwendungen des Vereins für Süßigkeiten betrugen 1955 ganze drei Mark, sodass eine abendliche Polonäse gleichzeitig Höhepunkt und Ende des Festtages für die Kinder war. Zu vorgerückter Stunde wurde dann auch die Schützenfahne unter reger Teilnahme der Festbesucher „auf Goeken Hof“ getragen.

Doch offensichtlich klappte es weder mit dem Heimbringen der Kinder noch mit dem nächtlichen Verhalten der Festgäste so, wie es sich die Barger Geistlichkeit vorstellte. In der Jahreshauptversammlung 1954 ergriff Vikar Stracke das Wort – nicht nur, um Glaube, Sitte und Heimat als Aufgaben der Bruderschaften zu erläutern.

Außerdem rügte er das Verhalten während des Festes in den Abendstunden. Nach seinen Ausführungen müssten die Jugendlichen rechtzeitig den Festplatz verlassen und forderte die Schützenbrüder auf, der Jugend ein entsprechendes Beispiel zu geben.

Bei den anstehenden Vorstandsneuwahlen trat der verdiente Brudermeister Franz Schriek, der sein Amt insgesamt zehn Jahre bekleidet hatte, zurück und wurde durch Karl Köttendorf abgelöst.

Veränderungen gab es aus der Generalversammlung 1955 zu vermelden, an der erstmals Pfarrvikar Agethen teilnahm: Bis zu diesem Jahr war es üblich, dass der königliche Hofstaat nur aus Frauen bestand. Die Neuregelung jedoch lautete folgendermaßen:

Die Zusammenstellung des Hofstaates übernimmt der König in der Form, dass er vier Hofherren bestellt und diese ihre Damen. Die Begleichung der Rechnung soll dem König und den Herren überlassen werden.

Eine Regelung, die noch heute mancher König bedauern mag, ist er doch seither nicht mehr „Hahn im Korb“.

Eine andere Entscheidung jener Zeit – statt der gewohnten Eintrittskarten Tanzkarten zu vergeben – hatte weitaus kürzeren Bestand als die Verpflichtung Arnold Schusters, der mit seiner Schießbude bis in die 1970er Jahre treuer Begleiter der Wimberner Schützenfeste blieb.

Im Zusammenhang mit Tanz ist noch eine interessante Gepflogenheit zu vermerken, die es trotz regen Andrangs allen Tänzerinnen und Tänzern erlaubte, zum beliebten Walzer, Foxtrott oder Schieber zu kommen. Es wurde kurzerhand ein Seil über die Tanzfläche gespannt, mit dem die Paare aus einem Ausgang herausgeschoben wurden. Sie gingen dann hinter der Halle entlang, um am Eingang erneut zum Tanz anzustehen. Einigen kam diese Unterbrechung sicher sehr gelegen – sei es, um ein wenig zu verschnaufen oder die Liebste innigster Zuneigung zu versichern.

Chronistenpflicht war es außerdem, über erneute Forderungen der GEMA zu berichten, die erheblich weniger Freude hervorgerufen haben dürften als der Beschluss, auf zukünftigen Festen die Toiletten zu beleuchten.

Ebenfalls 1955 löste der Spielmannszug Voßwinkel den Spielmannszug der Feuerwehrkapelle Wickede bei der musikalischen Begleitung der Festzüge ab. Daraus entstand ein überaus herzliches Verhältnis, als dessen jährlicher Höhepunkt die Reveille am Morgen des Schützenfest-Sonntags betrachtet werden darf.

Für das Jahr 1955 gibt es noch eine interessante Begebenheit aus dem „Dunstkreis“ des Schützenvereins zu erzählen: Anfang der 1950er Jahre hatten sich einige junge Männer, die der Bruderschaft angehörten, zu einer Gruppe zusammengeschlossen, die sich die „Caballeros“ nannte. Zu erkennen waren die bis zu 25 Männer an Strohhüten in „Kreissägenform“.

Im Jahre 1955 unternahmen sie für damalige Verhältnisse Ungeheuerliches: Sie machten einen gemeinsamen Ausflug mit unverheirateten jungen Frauen zur Ahr – ein Ereignis, das Wimbern in Atem hielt. Dieser Ausflug fand übrigens am 11. und 12. September statt, also unmittelbar am Namenstag der zahlreichen Marias, die in Wimbern wohnten. So wurden große Mengen Wein als Namenstagsgeschenke eingekauft. Es ist jedoch verbürgt, dass nur wenige Flaschen davon die Heimfahrt überstanden und ihren Bestimmungsort erreichten…

Damals wie heute wurde die Vorbereitung des Schützenplatzes zum Fest in Gemeinschaftsarbeit geleistet. Jedoch waren die Arbeiten an der alten Halle, die bis 1967 als Schützendomizil diente und 1989 abgerissen wurde, ungleich mühseliger als heute. Es musste nicht nur eine Einfriedung errichtet werden, sondern auch Theken aufgebaut, für Beleuchtung gesorgt und Fußböden gelegt werden. Besonders das bereits beschriebene Aufschlagen von Tischen und Bänken war eine schweißtreibende Angelegenheit, zumal der Untergrund auf „Helmigs Ufer“ aus hartem Schieferboden besteht. Auch das war sicher ein Grund dafür, dass die Schützen sich 1956 entschlossen, nicht mehr nur zwei, sondern drei Tage zu feiern. Eine Ausdehnung der offiziellen Schützenfesttage auf den Samstag war allerdings durch den gewohnten Kommersabend vorbereitet, und behördlicherseits gab es – anders als bei der Verlängerung der Feste Ende des 19. Jahrhunderts – keine Schwierigkeiten.

Für die nächtliche Bewachung des Festplatzes wurden damals übrigens immerhin 20 Mark gezahlt.

In der Zeit seit ihrem Bau 1898 hatte der Zustand der Schützenhalle nicht nur unter den Einflüssen zweier Weltkriege stark gelitten. Deshalb entschloss sich der Verein 1957 zu einer Umbaumaßnahme, die der Halle jenes Aussehen verlieh, das sie bis zu ihrem Abriss 1989 weitgehend behielt: Die Nord- und Westseite wurden massiv ausgebaut. Die Kosten für diese Baumaßnahme hatten zur Folge, dass einem früheren Beschluss der Mitgliederversammlung, eine Plane zur Vergrößerung der Halle anzuschaffen, erst ein Jahr später Rechnung getragen werden konnte. Diese vom Vorstand kurzfristig zu treffende Entscheidung wurde nachträglich von der Generalversammlung mehrheitlich unterstützt.

Wurde bis 1958 der Termin für das Schützenfest in der Generalversammlung neu diskutiert und in der Regel zwischen Mitte Mai und Mitte Juni gelegt, so entschieden sich die Schützenbrüder nun, in Zukunft immer am ersten Juni-Wochenende zu feiern.

Im Jahre 1960 wurde eine Reihe von altgedienten Schützenbrüdern geehrt, unter denen sich auch das letzte damals noch lebende Gründungsmitglied Wilhelm Sturzenhecker befand. Er war es auch, der sich in jenen Jahren bei einem Besuch von Vorstandsmitgliedern anlässlich seines 90. Geburtstages an die Überlieferung erinnerte, die besagte, dass in Wimbern bereits lange vor der Vereinsgründung 1891 Schützenfeste gefeiert worden seien.

Ab 1960 fand das Schützenhochamt nicht mehr montags morgens statt, sondern auf Anregung Vikar Agethens wurde es auf den Sonntag vorgezogen. Außerdem beschlossen die Schützen, das Fest mit dem Abholen des Brudermeisters zu beginnen. Auch konnte damals noch das Risiko eingegangen werden, den Vogel bereits samstags auf die unbewachte Stange am Wimberner Stühlchen zu setzen, ohne befürchten zu müssen, dass er montags „ausgeflogen“ sein könnte. Vielleicht war der Vogel aber auch nur deshalb in Sicherheit, weil sich bei dem Wetter, das damals in der Regel auf Wimberner Schützenfesten herrschte, kein Spitzbube vor die Tür wagte. Der alljährliche Regenguss, der die Feste „unter der alten Halle“ begleitete, führte 1960 zu einem Beschluss, den die „Mendener Zeitung“ wie folgt kommentierte:

Der Vorstand der St.-Johannes-Schützenbruderschaft in Wimbern hat beschlossen: Zum Fest des Jahres 1961 wird das schwarz auf weiß gedruckte Programm durch den Zusatz ergänzt ,Alte Tradition – Regen’. Die Schützen der Gemeinde an der Ruhr haben nie über mangelnde Besucherzahlen zu klagen gehabt. Der neuerlich geplante Zusatz wird sicher zur weiteren Steigerung beitragen. Außerdem kommt man der Wahrheit sehr nahe: Mit Ausnahme des Jahres 1959 hat es in Wimbern seit Menschengedenken kein regenloses Schützenfest gegeben.

Auch wenn die Schützen im Allgemeinen recht traditionsbewusst sind, dürfte ihnen der Abschied von dieser Gewohnheit nicht schwergefallen sein – seit dem Bau der neuen Schützenhalle jedenfalls meinte es Petrus über weite Strecken besser mit den Besuchern der Wimberner Feste. In den vergangenen Jahren allerdings hatte die Bezeichnung „Wimberner Wetter“ in Schützenkreisen nicht mehr den allerbesten Klang.

Mit der Gründung des eigenständigen Sportschießclubs „Wildschütz Wimbern“ begann 1960 eine sehr freundschaftliche Verbindung, die bereits im folgenden Jahr Früchte trug: Die Sportschützen, die für die St. Johannes-Bruderschaft angetreten waren, siegten beim Bezirksschießen. Darüber hinaus hatten von 1968 bis 1976 die Tischtennis-Spieler des TTC Barge/Wimbern ihre sportliche Heimat in der Wimberner Schützenhalle.

Im Januar 1962 wurde eine außerordentliche Generalversammlung in die Gastwirtschaft Fildhaut einberufen, weil das Vogelschießen gemäß einer neuen Verordnung nicht mehr ohne Kugelfang stattfinden durfte. Nach einer Ortsbesichtigung entschlossen sich die Schützenbrüder, das Ringen um die Königswürde von der Vogelstange unter dem Wimberner Stühlchen – seit 2004 Schauplatz der Stangenabende – an die Böschung der Großkettler’schen Wiese am Wimberner Bach zu verlegen. Dort wurde aus Eisenbahnschwellen ein Kugelfang errichtet, der noch bis in die 1990er Jahre Wind und Wetter trotzte.

Deshalb schlossen sich die St. Johannes-Schützen auch nicht dem Antrag des damaligen Bundesmeisters und späteren Ehrenbezirksbrudermeisters Griesenbrock während eines Treffens der Schützenbruderschaften des Amtes Menden an, gemeinsam einen fahrbaren Kugelfang anzuschaffen. Die Kosten für den Bau eines eigenen, feststehenden Kugelfangs scheinen nicht besonders hoch gewesen zu sein, sonst hätte die Bruderschaft den günstigen Bierpreis der Vorjahre von 35 Pfennigen sicher nicht halten können. Obwohl also – kaum zu glauben – das Glas Bier umgerechnet nicht einmal 18 Cent kostete, fiel sogar noch genügend Geld ab, um einige Meter Tuch für grün-weiße Schützenfestfahnen zu kaufen. Sie zierten die Schützenhalle bis zur Anschaffung der heute gebräuchlichen Fahnenbanner mit Ortswappen im Jahre 1994. Es ist ein schöner Brauch, dass auch heute noch viele Wimberner zu den Schützenfesten ihre Verbundenheit mit Dorf und Bruderschaft durch das Hissen dieser Fahnen bekunden.

Die außerordentliche Versammlung im Winter 1961/62 muss den Schützenbrüdern so gut gefallen haben, dass sie von ihrer Gewohnheit abwichen, ihre Jahrestreffen am Ostermontag abzuhalten. So kam es bereits im Januar 1963 zu Vorstandsneuwahlen, in deren Verlauf Karl Köttendorf, der seit 1954 als Brudermeister amtiert hatte, von Franz Korte abgelöst wurde. Dass aber die Generalversammlungen jener Jahre nicht immer nur in harmonischer Weise verliefen, beweist ein Beschluss jener Sitzung, der folgendes besagt:

Wenn ein Mitglied die Versammlung stört, kann ihm das Wort entzogen werden.