Das Jahr 1969 stand sowohl für die Schützenbruderschaft als auch für die Gemeinde Wimbern im Zeichen der kommunalen Neugliederung: Wimbern, das bis dahin zum alten Amt Menden gehörte, wurde der Großgemeinde Wickede (Ruhr) angeschlossen. Diese Entscheidung stieß in Wimbern auf wenig Gegenliebe. Das wird deutlich durch den bereits angesprochenen Schenkungsvertrag, außerdem finanzierte der Rat der Gemeinde Wimbern im Frühjahr unter großem Zeitdruck eine Zwischendecke für das Schützendomizil, um die Gelder im eigenen Dorf zu behalten.

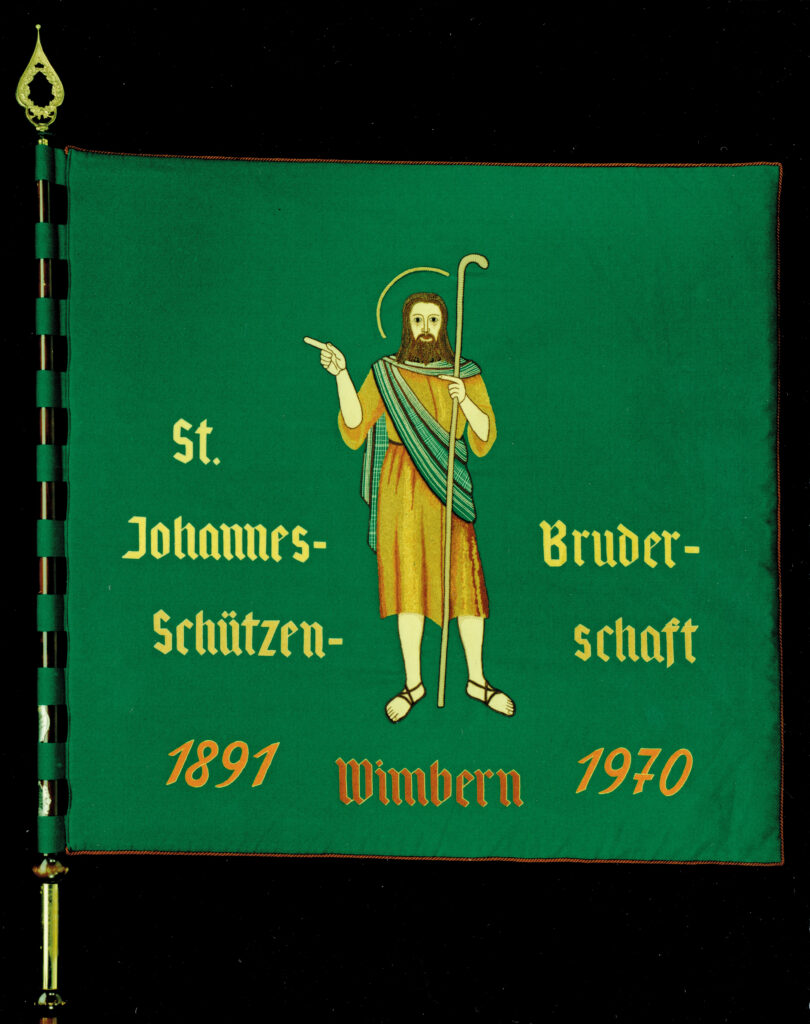

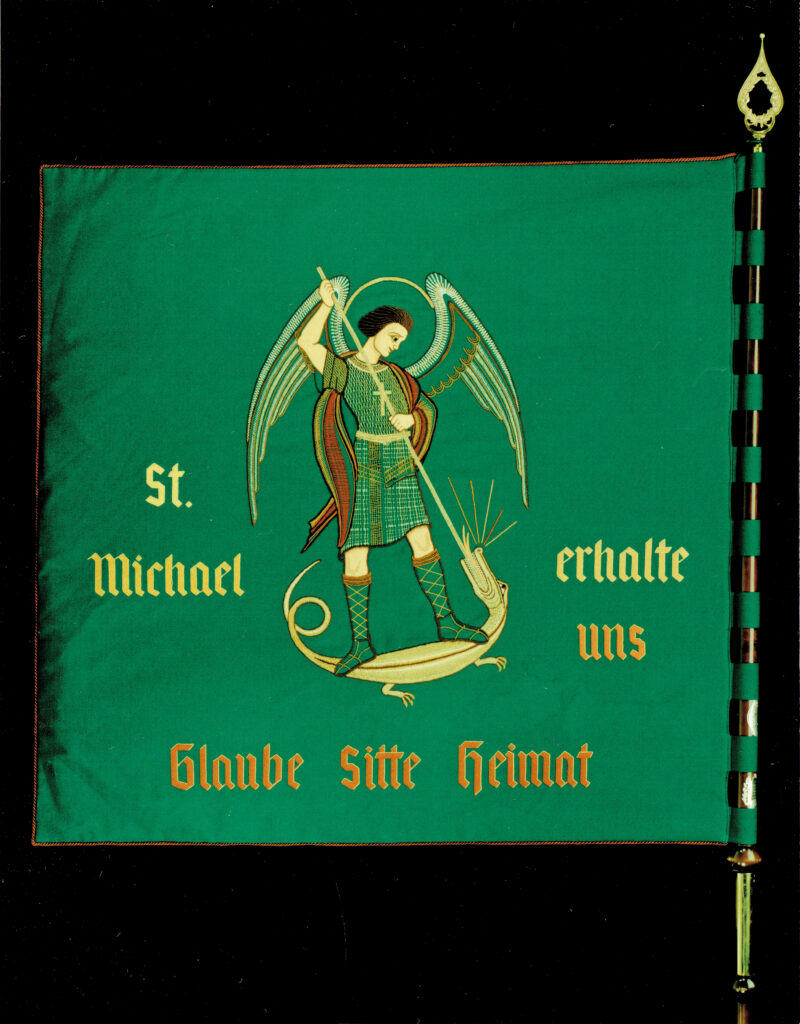

Das Verhältnis der Schützen zur Gemeinde Wickede (Ruhr) gestaltete sich in den Folgejahren jedoch relativ harmonisch. Bereits 1970 erlaubte es ein Entgegenkommen des Wickeder Rates, das Vogelschießen wieder an der alten Stange durchzuführen. Zuvor hatte Vikar Agethen in der Schützenmesse am Samstag die von den Schwestern im Heilig-Geist-Kloster angefertigte neue Fahne geweiht. Sie wurde in modernerer Gestaltung der alten Schützenfahne von 1893 nachempfunden, die sich 1963, nach siebzigjähriger wechselvoller Geschichte, bereits einer Ausbesserung hatte unterziehen müssen. Beide Fahnen tragen neben einer Darstellung des Namenspatrons Sankt Johannes auch eine Abbildung des Heiligen Michael.

1972 fand erneut ein Bezirksschützenfest statt, an dem auch der damalige Präses der Bezirksbruderschaft, Dechant Jodokus Schulte, und der Bezirksbrudermeister Ferdinand Griesenbrock teilnahmen.

Ein Jahr später wurden 280 neue Stühle (Stückpreis 25,50 Mark) in dem seinerzeit modernen, für Schützenverhältnisse aber durchaus mutigen Farbton „Quietschorange“ angeschafft. Bis zum Kauf der aktuellen Ahornstühle im Jahre 2005 leisteten sie zuverlässige Dienste. Den Wimberner Gepflogenheiten entsprechend wurden die 1974 fertiggestellten und 1992 teilerneuerten Theken aber weitaus stärker belagert als die Stühle. In Wimbern brauchen die Festbesucher im wahrsten Sinne des Wortes „gutes Stehvermögen.“

Die Generalversammlung im Januar 1973 brachte zwei erwähnenswerte Entscheidungen: Mit knapper Stimmenmehrheit beschlossen die Anwesenden, statt des gewohnten Frühlingsfestes aus Terminschwierigkeiten ein Herbstfest zu feiern. Dazu kam es jedoch nicht, weil die Freiwillige Feuerwehr ihr Fest weiterhin im September feierte. Außerdem wurde in dieser Mitgliederversammlung angeregt, die Schützenfeste zukünftig von freitags bis sonntags zu feiern, doch dieser Vorschlag wurde mehrheitlich abgelehnt.

Im Laufe der Jahre nahm das Gewicht der Königskette von 1893 trotz des Verlustes einiger Medaillen in solchem Maße zu, dass den Königen ihr ständiges Tragen nicht länger zugemutet werden konnte. Deshalb wurde beschlossen, eine weniger gewichtige Kette anzuschaffen, die heute den Jungschützenkönig ziert.

Der erste König, der in den Genuss dieser „Erleichterung“ kam, war Gerd Brall. Er durfte sich besonders lange dieser Ehre erfreuen, denn der 1974 von Alfred Luig gezimmerte Adler klammerte sich besonders heftig an die Vogelstange. So kam es zu einem in der Geschichte der Schützenbruderschaft wohl beispiellosen Eingriff.

Schriftführer Josef Schüpstuhl berichtet über einen „besonders langlebigen Vogel“:

Dieser brachte es fertig, daß gegen 11.00 Uhr die Schützen beschlossen, die Stange herunter zu lassen, um den Vogel von seiner zähen Verbindung etwas zu lockern.

Ob der Schützenadler wohl deshalb so sehr an seinem Horst am Fuße des Wimberner Stühlchens hing, weil er wusste, dass er bereits im folgenden Jahr in einem Kugelfang an der Schützenhalle eingesperrt sein würde? Ede Schmidt machte dem widerborstigen Federvieh schließlich den Garaus.

Der weitere Festverlauf war wie in den Jahren zuvor und endete in fast brüderlichem Zusammensein und einmaliger Atmosphäre.

Dass die Schützen 1974 um 11 Uhr morgens bereits ungeduldig wurden (heute beginnt das Schießen erst zu der Zeit), hatte natürlich damit zu tun, dass der Vogel fern der Schützenhalle und der Theken auf sein Ende wartete. Durch das Verlegen der Vogelstange an die Halle und das morgendliche Dorffrühstück hat der Schützenfest-Montag seinen Charakter sicherlich stark verändert. Von vielen eingefleischten Schützen wird er aber noch immer als schönster von drei wunderbaren Tagen geschätzt.

1975 trat Franz Korte, der seit zwölf Jahren die Geschicke des Vereins hervorragend geleitet hatte, von seinem Amt zurück. Sein Nachfolger wurde Fritz Osterhaus.

Im Rahmen dieser Neuwahlen wurde der Vorstand auf insgesamt vier z.b.V.-Offiziere (zur besonderen Verwendung) erweitert. Im Jahre 1977 kam die Position des Hallenwartes hinzu. Dem geschäftsführenden Vorstand gehörten damals nur vier Personen an: der Brudermeister, sein Stellvertreter, der Schriftführer und der Kassierer. Heute zählt auch der Vereinsvorsitzende zu diesem Gremium.

Wie bereits angedeutet, wurde 1975 eine neue Vogelstange in Betrieb genommen. Das bedeutete den vierten Umzug des Schützenadlers, der, wie berichtet, zunächst auf dem Heubruch (150 Meter westlich des heutigen Hofes Korte), später am Wimberner Stühlchen und zwischenzeitlich an der Böschung der Großkettler’schen Wiese am Wimberner Bach seinen Horst aufgeschlagen hatte. Dazu wurde ein Hochspannungsleitungs-Mast mit einem Kugelfang versehen und am Schützenplatz einbetoniert, der noch im selben Jahr von der Gemeinde Wickede (Ruhr) asphaltiert wurde.

Ebenfalls 1975 wurde die alte Tradition der Reveille (Wecken) am Schützenfest-Sonntag wiederbelebt: So herzlich die Voßwinkler Spielmänner auch aufgenommen werden – wenn sie in aller Frühe mit „Freut Euch des Lebens“ zum Aufstehen auffordern, bereitet das vielen Zechern nach oft recht kurzer Nacht doch einige Mühe.

1975 wurde mit der Gewohnheit gebrochen, dass nur Männer an der Abrechnung teilnehmen konnten. Schützenfestabrechnungen mit Musik und Tanz gemeinsam mit den Frauen blieben allerdings die Ausnahme.

Die Freizeitsportgemeinschaft (FSG) Wimbern führte im Spätsommer mit einem Kinderfest ihre erste größere Veranstaltung in der Schützenhalle durch.

Auch die Belegschaft des damaligen Marienkrankenhauses feierte ein Betriebsfest in der Halle, sodass die verbindende Bedeutung der Schützenhalle für das dörfliche Zusammenleben deutlich wurde.

1976 ging als das Jahr mit zwei ordentlichen Generalversammlungen in die Vereinsgeschichte ein. In der Jahreshauptversammlung am 24. Januar entschieden sich die Schützen, das nächste Jahrestreffen bereits im Herbst folgen zu lassen, weil die Vorbereitungen der Schützenfeste, vor allem die Vergabe von Küche, Restauration und Musik, mehr organisatorischen Spielraum erforderten. In dieser Versammlung wurde darüber hinaus die Anschaffung einer dringend erforderlichen Heizung beschlossen, die schon im folgenden Winter in Betrieb genommen werden konnte. Sie leistete ihren Dienst bis zur Anschaffung einer moderneren Anlage, die eine gleichmäßigere und leisere Beheizung der Halle erlaubte, im Jahre 2001. Auch ein Angebot aus Wickede (Ruhr), die Tische aus der alten Halle der Großgemeinde zu übernehmen, wurde 1976 gerne aufgegriffen.

Die erste offizielle Veranstaltung des Jahres 1977 in der Schützenhalle war die Weihe eines Wimpels der Wimberner Jugendfeuerwehr am 15. Januar. Diese Feierlichkeit ist ebenso ein Hinweis auf die engen freundschaftlichen Kontakte, die zwischen den Wimberner Vereinen herrschen, wie auch ihr kurze Zeit später stattfindendes erstes gemeinsames Karnevalsfest. Auch ohne Programm war der Erfolg offensichtlich so groß, dass sich aus dieser Veranstaltung eine echte Wimberner Tradition entwickelte. Diesem bunten Treiben, das später durch ein Programm Westtünner Akteure bereichert wurde, fiel allerdings das gewohnte Frühlingsfest der Bruderschaft zum Opfer, auch wenn es im April 1977 noch ein letztes Mal gefeiert wurde.

In den Folgejahren wurde das kleine Wimbern geradezu zur sauerländischen Karnevalshochburg. Bis 2007 wurde mit überwiegend selbst gestaltetem Programm in Wimbern Karneval gefeiert. „Der stille Don“ (Gerhard Coerdt), „Pullen Hansi und Gossen Günter“ (Hans Bredendiek und Günter Rodegra), „Schotten“, „Turnerriege“ und „Hitparade“ vom Tischtennisclub, Sketche von WISAT (Sportschützen), Tänze, wahlweise der Wimberner Bachstelzen (männlich) oder der weiblichen Grashüpfer oder „Die Mistfits“ (Sabine Schulte und Steffi Weiß) – um nur einige wenige zu nennen – strapazierten die Lachmuskeln über Jahrzehnte. Caspar Bilge (zeitweise aus der „Sprecherkabine“), Klaus Ramb, Marit Jeton und Andreas Bala zeichneten sich als Conférenciers aus. Peter Fildhaut und Michael Schulte nöhlten gekonnt sarkastisch als Waldorf und Statler aus ihrer Loge. Die „Leute mit den Schläuchen“ garantierten reibungslosen Thekenbetrieb. Viele hier nicht Genannte bereicherten die anspruchsvollen Programme, sodass jeweils bis zu fünfzig Akteure und Helfer/-innen am Gelingen des Wimberner Karnevals mitwirkten. Wer in Wimbern Rang und Namen hatte, musste mindestens einmal durch den Kakao gezogen werden.

In den Jahren 1998 bis 2008 folgten am Wochenende nach den „Prunksitzungen“ der großen Jecken jeweils Karnevalsfeiern für die Kleinen. Durch das Programm führten hier Detlef Carrie und Sabine Schulte.

Noch vor dem Schützenfest 1977 wurde unter der Regie des damals amtierenden Brudermeisters Fritz Osterhaus der Hallenvorplatz mit Verbundsteinen gepflastert; eine Veränderung, die, wie Schriftführer Karl-Heinz Thomalla vermerkte, nicht nur bezüglich Sauberkeit und Pflege, sondern „auch von dem gesamten optischen Eindruck überzeugen“ konnte.

Das Vogelschießen im Vorjahr 1976 war historisch früh entschieden worden. Schon mit dem 37. Schuss fiel die Würde – und diesmal wohl auch Bürde? – Heinz Severin vom Stakelberg zu, der erst acht Jahre zuvor regiert hatte. An ein so jähes Ende des stolzen Adlers konnte sich damals niemand erinnern.

Noch größere Überraschung machte sich jedoch nach dem letzten Schuss am Schützenfest-Montag 1977 breit – war er doch von einer Frau abgegeben worden. Diesem Ereignis und der frischgebackenen Königin Elfriede Weische widmete sogar ein auflagenstarkes Boulevardblatt, das sonst eher durch große Bilder auffällt, einige Zeilen (siehe Bild oben). In einer kurzen Ansprache sagte Elfriede Weische:

Endlich ist der Durchbruch perfekt. … Wir Frauen hatten es uns geschworen, endlich haben die Männer verloren. In manchem Schützen wurde der Ehrgeiz noch geweckt – jedoch zu spät, denn wir Frauen hielten die Knarren belegt. Die Angst ist vorbei, der Vogel gefallen. Als eure erste Regentin wünsche ich ein frohes Fest euch allen. Ich bedanke mich schon jetzt für eure Unterstützung, besonders bei meinem Kronprinzen und dem teuren Hofstaat. …

So stand das Schützenfest 1978 zunächst ganz im Zeichen der ersten und bisher einzigen Wimberner Schützenkönigin, die nicht durch Wahl, sondern durch eigenen Schuss zur Regentschaft gekommen ist. Um den Festzügen zu Ehren Königin Elfriede Weisches und ihres Prinzen Kaspar zusätzlichen Glanz zu verleihen, nahm selbst die Bundesschützenkönigin daran teil.

Der Wimberner „Emanzipationsbewegung“ wurde aber bereits im Juli desselben Jahres durch eine Satzungsänderung ein jähes Ende bereitet. Zu Debatten kam es dabei nur in Bezug auf den Paragrafen 2, der nun beinhaltete, dass auch weiterhin traditionsgemäß nur Männer der Schützenbruderschaft angehören können. Während alle anderen Paragrafen einstimmig angenommen wurden, kam es hier zu einer recht knappen Entscheidung: Mit 31 Ja- und 21 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen verteidigten die (männlichen) Stimmberechtigten ihre Domäne, sodass es nicht zur dritten Umbenennung in der Vereinsgeschichte kam: Sinnvollerweise hätte man (frau) sich „St. Johannes Geschwisterschaft Wimbern“ nennen müssen.

Die Geschichte der Rolle der Frauen innerhalb des Vereins ist ein getreues Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung der Frauenrolle.

Zu Beginn der Vereinsgeschichte spielten die Frauen im Vereinsleben praktisch keine Rolle. Sie waren nur Festgäste. Auf dem ersten Vereinsfoto von 1903 ist keine Frau zu finden, denn der jeweilige König regierte bis 1909 alleine. Die Königin von 1910, Josefine Fildhaut, ist die erste Frau, die namentlich innerhalb des Vereins festgehalten wurde.

Das erste Schützenbild mit Frau (Königin W. Korte) existiert erst aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg (1920). In den frühen Jahren danach feierten die Männer am Samstag allein.

Die ersten Hofdamen (zuerst zwei, dann vier) traten Anfang der 1930er Jahre in Erscheinung.

Es dauerte dann bis nach dem Zweiten Weltkrieg, ehe sich der vom König frei gewählte Hofstaat mit mehr Damen präsentieren durfte.

Frauen feiern zwar heutzutage selbstverständlich an allen drei Schützenfesttagen mit, aber bei anderen Gelegenheiten, wie Stangenabend oder früher der Festabrechnung, sind sie mehr oder weniger bis heute ausgeschlossen. Daran haben auch zwei spätere Initiativen zur Aufnahme von Frauen in die Bruderschaft nichts geändert. Die für eine Satzungsänderung erforderliche Dreiviertelmehrheit wurde jeweils mehr oder weniger knapp verpasst. Es hält sich hartnäckig die Überlieferung, dass die an der Generalversammlung im Jahre 2005 in stattlicher Zahl teilnehmenden Schützenbrüder aus Echthausen bei der geheimen Abstimmung das „Zünglein an der Waage“ gewesen sein sollen. Wie dem auch sei: Es fehlten letztlich nur wenige Stimmen an einer Öffnung der Bruderschaft für Schützenschwestern.

Doch zurück ins Jahr 1978: Am 30. September und 1. Oktober feierte die Körperbehinderten- Schule in Barge ihr zehnjähriges Bestehen. Die große Beteiligung der Wimberner Bevölkerung an den Festlichkeiten verdeutlicht das freundschaftliche Verhältnis ebenso wie einige Karnevalsfeste, die die Schüler in der Wimberner Halle – teilweise gemeinsam mit den Schützen – feierten.

1979 lud die Bruderschaft erstmals zu einem Altenabend ein, der damals noch in der Gastwirtschaft Fildhaut stattfand. Inzwischen sind diese Veranstaltungen von altgedienten Schützenbrüdern und deren Frauen auf alle älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger Wimberns ausgedehnt worden. Sie finden inzwischen jeweils Mitte September an einem Samstagnachmittag statt und erfreuen sich alljährlich guter Teilnahme.

Im Verlaufe des Schützenfest-Sonntags 1979 wurde Pastor Agethen, der sein Amt in der St. Johannes-Pfarrei nach 24 Jahren niedergelegt hatte, zum Ehrenpräses der Bruderschaft ernannt. Damit endete zugleich eine lange Zeit höchster personeller Kontinuität im Amt des Präses: Zwischen 1917 und 1979, also in über 60 Jahren, hatten mit Paul Stratmann, Friedrich Becker, Ewald Stracke und eben Artur Agethen nur vier Pastöre beziehungsweise Vikare die Wimberner Schützenbruderschaft geistlich begleitet. In den 37 Jahren seitdem folgten ihnen nicht weniger als 13 Präsides. Auch dies ist bestimmt ein Ausdruck des Umbruchs, in dem sich die katholische Kirche in Deutschland seit längerem befindet. Die Schützen bleiben davon nicht unberührt: Eine ihrer satzungsmäßigen Aufgaben, das „Bekenntnis des Glaubens durch aktive religiöse Lebensführung“, verlangt nach zeitgemäßer Auslegung. Dieser Herausforderung wird sich die Bruderschaft kaum länger entziehen können.

Am Morgen nach der Verabschiedung Vikar Agethens brach Alfred Luig sein Versprechen, er werde einen von ihm selbst gezimmerten Schützenvogel nicht abschießen. In der Chronik der Bruderschaft ist vermerkt, nun habe er festgestellt,

wie zäh sein hölzerner Vogel manchmal sein kann.

Die guten nachbarschaftlichen Beziehungen zur St. Michael-Schützenbruderschaft Oesbern, mit der uns, wie berichtet, einige Jahre gemeinsamer Geschichte verbinden, wurden 1979 ebenso durch den Besuch ihres 75-jährigen Jubiläums weiter gepflegt, wie die Freundschaft mit dem Spielmannszug Voßwinkel, dessen Fest zum 50jährigen Bestehen Vertreter unserer Bruderschaft besuchten.

An der im November stattfindenden Mitgliederversammlung nahm erstmals auch Pastor Kaisewitt teil, der sich gerne bereit erklärte, das Amt des Präses zu übernehmen. Dieses an den neuen Barger Geistlichen herangetragene Anliegen ist insofern bemerkenswert, als Wimbern trotz heftiger Proteste in Paderborn bereits im Jahre 1977 im Rahmen der Angleichung der kommunalen und kirchlichen Gemeindegrenzen der St.-Antonius-Pfarrei in Wickede angeschlossen wurde. Zum offiziellen Vollzug dieser Eingliederung kam es jedoch erst am 1. Mai 1981.

In der Generalversammlung des Jahres 1979 wurde außerdem über die Frage diskutiert, ob der Vizekönig in Zukunft wieder offiziell proklamiert werden solle. Mit einem knappen Abstimmungsergebnis entschieden sich die anwesenden Schützenbrüder aber gegen eine solche Regelung, sodass erst einige Jahre später (ab 1985) die Würde eines stellvertretenden Königs vergeben wurde.

Im April 1980 wurde am Schützenplatz eine Veränderung vorgenommen, die hoffentlich auch noch lange buchstäblich ihre Schatten werfen wird: Der Bauhof Wickede (Ruhr) pflanzte insgesamt fünf Linden. Eine von ihnen wurde später zu Ehren des langjährigen Ortsvorstehers und Bundesverdienstkreuzträgers durch die „Franz-Schröder-Eiche“ ersetzt, der allerdings nur ein kurzes Dasein vergönnt gewesen ist. Die Lebenserwartung der an der Halle verbliebenen Linden sollte nach dem Verlegen von Wasser durchlässigem Pflaster dann hoffentlich doch in Generationen zu messen sein.

Das Vogelschießen des Jahres 1980 stellte wieder einmal unter Beweis, dass zumindest in Wimbern die Regentschaften durchaus nicht bereits lange im Vorfeld des Festes in einem „abgekarteten Spiel“ vergeben werden, wie es von Außenstehenden oft vermutet wird. Paul Schüpstuhl formulierte es als Schriftführer sehr humorvoll folgendermaßen:

Mit dem 140. Schuß fegte Clemens Jahn kurz und trocken die Reste des hölzernen Vogels sauber aus seinem Horst. Er selbst hatte seine Feuerkraft wohl unterschätzt, denn er schien ein wenig überrascht über die plötzlich ihm entgegenfallende Würde, nicht so aber seine Schützenbrüder, die ihn stürmisch feierten.