Bevor die weitere Entwicklung des Vereins im Nachfolgejahr 1893 dargestellt wird, soll an dieser Stelle ein anderer interessanter Vorgang aus dem Jahre 1892 in Erinnerung gebracht werden. Wie bereits erwähnt, fand die erste Mitgliederversammlung im Gasthof Bürmann, Stakelberg, statt. In Wimbern gab es zu dieser Zeit schon die am 23. Mai 1813 eröffnete Gastwirtschaft Korte, allerdings noch keine Gastwirtschaft im eigentlichen Dorf.

Aber bereits am 1. November 1892 wurde von dem schon genannten Gründungsmitglied und Offizier Adolf Helmig – wohl auch unter dem Eindruck des gerade gegründeten Vereins – beim Kreis Iserlohn ein

Antrag auf Ertheilung der Erlaubniß zum Betriebe der Schankwirtschaft in dem Hause Nr. 23 zu Wimbern

gestellt. Haus Nr. 23 war der alte Hof Gosmann, der heute der Familie Knieper, Oesberner Weg 20, gehört. Laut Steuerregister aus dem Jahre 1717 war Gosmann damals auch Wirt. Der Antrag wurde aber vom Kreisausschuss unter anderem mit der Begründung abgelehnt,

… weil in einer Entfernung von etwa 1 km in der Nachbargemeinde Voßwinkel die Gastwirthschaft von Bürmann vorhanden ist, welche für das hervortretende Bedürfnis der Einwohner und Fremden in der Gemeinde Wimbern und besonders in der betreffenden Gegend vollkommen ausreichend erscheinen.

Aus einer Kneipe im Dorfkern von Wimbern wurde also noch nichts. Erst nach dem Ersten Weltkrieg, im Jahre 1923, wurde hier die erste Gastwirtschaft von Franz Fildhaut eröffnet.

Zurück in das Jahr 1893, ein Jahr mit einigen einschneidenden Veränderungen innerhalb des Bruderschaftsvereins. Dafür spricht allein schon die Tatsache, dass die Generalversammlung insgesamt viermal tagte (1. und 15. Mai, 15. Juni und 30. Juli).

In der ersten Versammlung am 1. Mai 1893 erfolgten die grundsätzlich neuen Weichenstellungen für die Zukunft des Vereins. Zum einen wurde eine Namensänderung vorgenommen: Aus dem „Bruderschaftsverein zu Wimbern“ wurde jetzt der „Schützenverein Wimbern“. Zum anderen wurden die Statuten formuliert und verabschiedet.

Hierin spiegelt besonders Paragraf 1 die politischen Verhältnisse am Ende des 19. Jahrhunderts wider. Das Deutsche Reich wurde damals von Kaiser Wilhelm II. (mit vollem Namen Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen; * 27. Januar 1859 in Berlin; † 4. Juni 1941 in Doorn, Niederlande) regiert, der die vaterländischen Interessen auch in einer aktiven Kolonialpolitik in Afrika zu vertreten suchte.

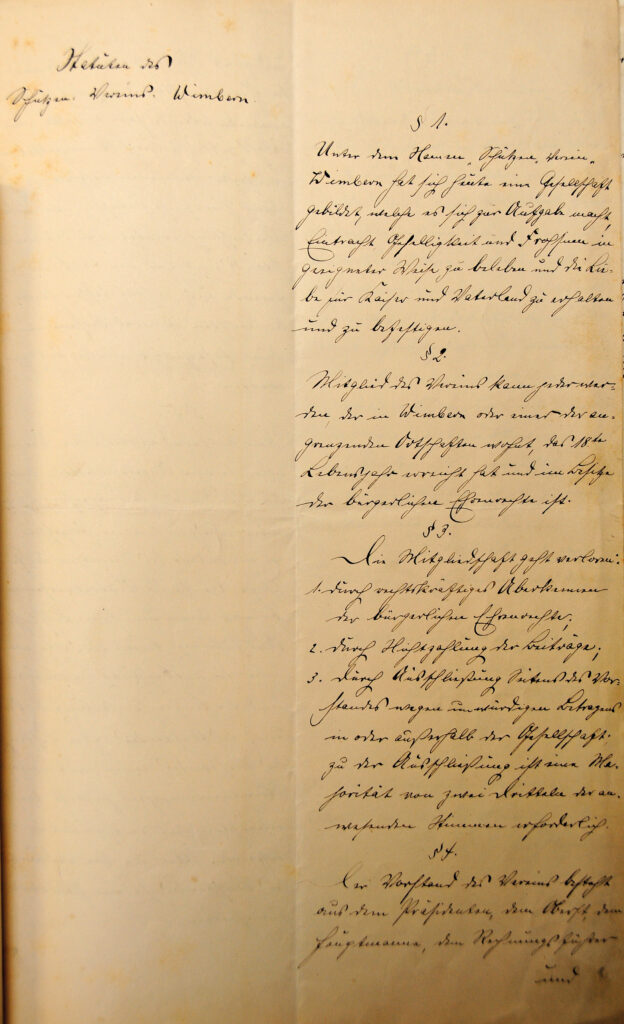

Statuten des Schützenvereins Wimbern

§ 1

Unter dem Namen „Schützenverein Wimbern“ hat sich heute eine Gesellschaft gegründet, welche es sich zur Aufgabe macht, Eintracht, Geselligkeit und Frohsinn in geeigneter Weise zu beleben und die Liebe für Kaiser und Vaterland zu erhalten und zu befestigen.

§ 2

Mitglied des Vereins kann jeder werden, der in Wimbern oder einer der angrenzenden Ortschaften wohnt, das 18. Lebensjahr erreicht hat und in Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist.

§ 3

Die Mitgliedschaft geht verloren

- durch rechtskräftiges Aberkennen der bürgerlichen Ehrenrechte;

- durch Nichtzahlung der Beiträge;

- durch Ausschließung seitens des Vorstandes wegen unwürdigen Betragens in oder außerhalb der Gesellschaft. Zu der Ausschließung ist eine Majorität von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder erforderlich.

§ 4

Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Präsidenten, dem Oberst, dem Hauptmann, dem Rechnungsführer und fünf Offizieren. Derselbe wird durch die Generalversammlung auf je 3 nacheinanderfolgende Jahre gewählt. Die Wahl geschieht durch Stimmzettel nach einfacher Stimmenmehrheit. Wahl durch Zuruf ist zulässig, wenn kein Widerspruch erfolgt. Scheidet ein Vorstandsmitglied im Laufe der Wahlperiode aus, so soll dessen Stelle in der nächsten Generalversammlung durch Ersatzwahl wieder aufgefüllt werden.

§ 5

Der Vorstand vertritt den Verein in allen seinen Angelegenheiten, sowohl den Behörden, als Privatpersonen gegenüber, desgleichen in Prozessen. Er verwaltet das Vermögen der Gesellschaft, beruft die Generalversammlung, bringt deren und seine Beschlüsse zur Ausführung, leitet die Feste, wacht über die Beobachtung der Statuten und die Aufrechterhaltung der Ordnung und des Anstandes. Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Über die Verhandlungen des Vorstandes ist ein Protokoll aufzunehmen.

§ 6

Vereinsfeinde sind ihres Amtes zu entheben und sofortige Neuwahl für den Rest der Wahlperiode vorzunehmen.

§ 7

Das Rechnungsjahr des Vereins fällt mit dem Kalenderjahr zusammen.

§ 8

Sollte der Verein sich auflösen oder aufgehoben werden, so soll dessen Vermögen zu gleichen Teilen den Armen der Gemeinden in Wimbern und Oesbern überwiesen werden.

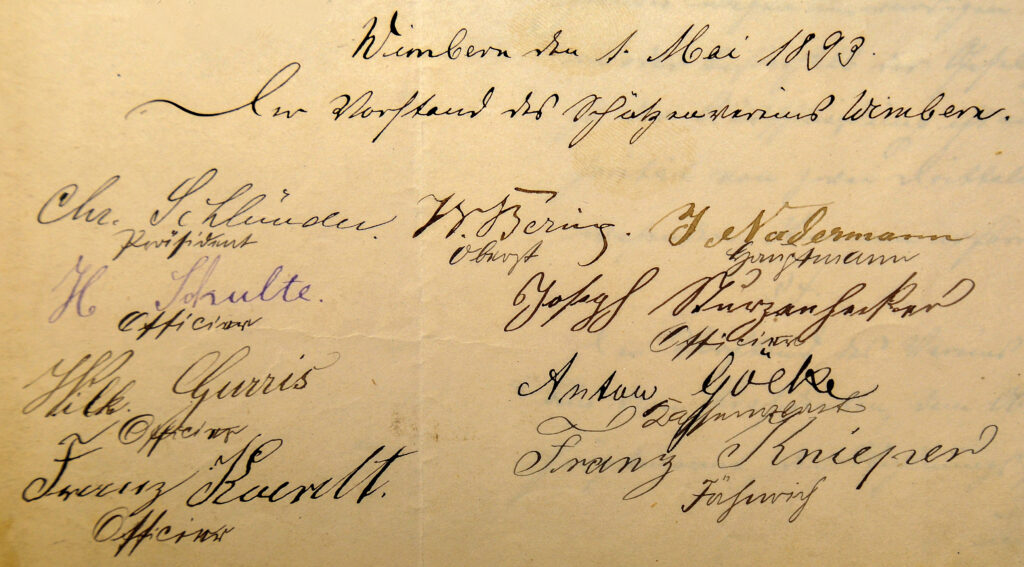

Vorstehende Statuten wurden in der heutigen Generalversammlung festgesetzt und angenommen.

Wimbern den 1. Mai 1893

Der Vorstand des Schützenvereins Wimbern

Paragraf 8 dieser Statuten liefert erneut einen Beleg dafür, dass der Verein ursprünglich Oesbern mit einschloss.

Insgesamt erfolgte der Übergang vom Bruderschaftsverein zum Schützenverein relativ nahtlos, dafür spricht,

- dass das Protokollbuch weiter benutzt wird,

- dass das Barvermögen des Bruderschaftsvereins vom Schützenverein als erste Eintragung unter den Einnahmen von 1893 im Kassenbuch verbucht wird (100,25 Mark),

- dass nahezu der gleiche Personenkreis in Vorstandsfunktionen zu finden ist.

Zur zweiten Generalversammlung des Schützenvereins in der „Bürmannschen Wirtschaft zu Stakelberg“ am 15. Mai 1893 fanden sich „ungefähr 40 Mann“ ein. Dort wurden die beiden Gutsbesitzer Schlünder und Bering aktiv. Beide waren in der Gründungsversammlung von 1891 noch nicht in Erscheinung getreten, wohl aber in der ersten Generalversammlung 1893. Christoph Schlünder hatte sich bereits 1892 eintragen lassen, während Wilhelm Bering hier erstmalig zum Verein stieß. Das Protokoll dieser Sitzung weist ausdrücklich darauf hin, dass die beiden Gutsbesitzer gleich zu Beginn der Versammlung 50 Liter Bier spendierten. Nach ordnungsgemäßer und einstimmiger Wahl übernahmen die beiden Herren sofort die entscheidenden Führungspositionen: Christoph Schlünder wurde Präsident und Wilhelm Bering zu Beringhoff Oberst des Vereins.

Mit der recht ungewöhnlichen Teilung der Führungsspitze in Präsident und Oberst (siehe Paragraf 4 der Statuten) wurde bewusst eine neue Konstruktion geschaffen, die es ermöglichte, beide Herren an den Verein zu binden. Diese Aufteilung der Führungsposition hatte sechs Jahre Bestand. Erst bei den Vorstandswahlen im Jahre 1899 wurde beschlossen, den Posten des Präsidenten (auch Präses genannt) wieder zu streichen – wohl auch deshalb, weil Gutsbesitzer Christoph Schlünder († 24. September 1899) nicht mehr zur Verfügung stand und laut Protokollbuch auch schon in den Generalversammlungen der beiden Vorjahre gefehlt hatte.

Nur in den Aufzeichnungen des Jahres 1893 (Statuten und Protokoll der Generalversammlung) wird der Begriff des „Präsidenten“ verwendet, in den späteren Jahren bis 1899 wird nur noch die Bezeichnung „Präses“ für dieselbe Position benutzt. Ab 1948 taucht der Begriff „Präses“ wieder auf, allerdings ist ab diesem Zeitpunkt damit der die Schützenbruderschaft betreuende Geistliche gemeint, in der Regel der Barger Pfarrer.

In die wichtige Funktion des Rendanten wurde der Vorsteher Anton Goeke (genannt Hellmig) gewählt. Ein Rendant war Schriftführer und Kassierer zugleich. Den genauen Aufzeichnungen des Rendanten Anton Goeke ist es zu verdanken, dass die Entwicklung des Vereins überhaupt zu rekonstruieren ist. Er war zwischen 1893 und 1902 Rendant des Vereins sowie von 1902 bis 1905 dessen Oberst.

Der Bezug zu Oesbern wird erneut dadurch deutlich, dass von den insgesamt neun Vorstandsmitgliedern drei aus dem Bereich der Gemeinde Oesbern stammten: der 1. Fahnenoffizier Wilhelm Gurris (Werringsen) sowie die Offiziere Josef Sturzenhecker (Oesbern) und Heinrich Schulte (Werringsen).

Die weiteren Tagesordnungspunkte der Generalversammlung vom 15. Mai 1893 beschäftigten sich vor allem mit der Ausrichtung des ersten Schützenfestes, das nach den damals geltenden Bestimmungen nur an einem Tag gefeiert werden durfte. Erstmalig mussten eine Vogelrute (Vogelstange) besorgt und die gesamte Restauration organisiert werden, außerdem sollte ein Zelt von Echthausen oder Voßwinkel geliehen werden.

Darüber hinaus wurde der Jahresbeitrag für Schützenbrüder auf drei Mark, das Eintrittsgeld für Männer auf eine Mark und für Frauen auf 50 Pfennig festgesetzt.

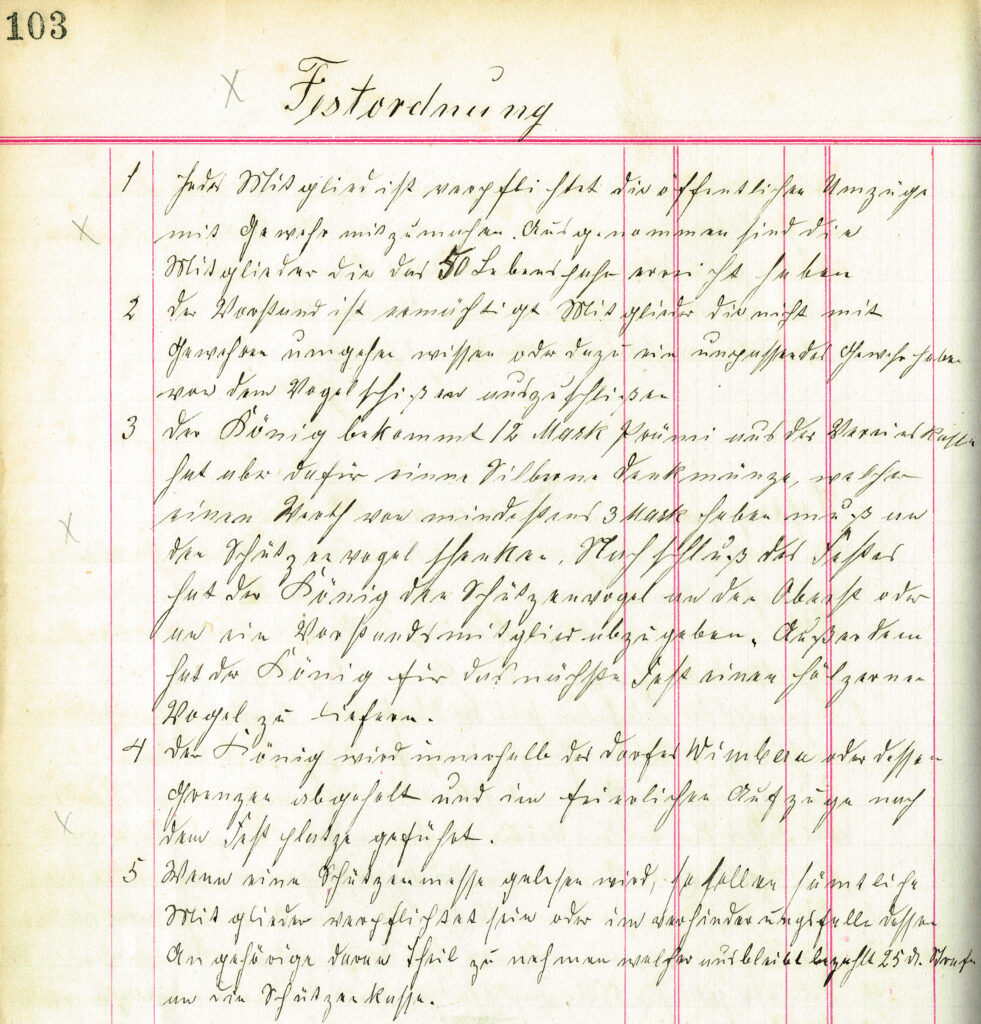

Für das Fest des Jahres 1893 wurde eine Festordnung beschlossen, die auch in den nächsten Jahren ihre Gültigkeit behielt:

Festordnung

- Jedes Mitglied ist verpflichtet, die öffentlichen Umzüge mit Gewehr mitzumachen. Ausgenommen sind Mitglieder, die das 50. Lebensjahr erreicht haben.

- Der Vorstand ist ermächtigt, Mitglieder, die nicht mit dem Gewehr umzugehen wissen, oder dazu ein ungeeignetes Gewehr haben, von dem Vogelschießen auszuschließen.

- Der König bekommt M 12,- Prämie aus der Vereinskasse, hat aber dafür eine silberne Gedenkmünze, welche einen Wert von mindestens M 3,- haben muß, an den Schützenvogel zu heften. Nach Schluß des Festes hat der König den Schützenvogel an den Oberst oder an die Vorstandsmitglieder abzugeben. Außerdem hat der König für das nächste Fest einen hölzernen Vogel zu liefern.

- Der König wird innerhalb des Dorfes Wimbern oder dessen Grenze abgeholt und im feierlichen Aufzug nach dem Festplatz geführt.

- Wenn eine Schützenmesse gelesen wird, so sollen sämtliche Mitglieder verpflichtet sein, oder im Verhinderungsfall dessen Angehörige, daran teilzunehmen. Welcher ausbleibt, bezahlt M 0,50 an die Schützenkasse.

Die Funktion des Königs wird unter den Punkten drei und vier angesprochen, hier wird allerdings nicht erwähnt, dass er seine Regentschaft allein ausübte, also ohne Königin und Hofstaat. Diese Regelung galt übrigens bis zum Jahre 1910. Bei dem unter Punkt drei angesprochenen Schützenvogel ist der silberne Schützenvogel der Königskette gemeint.

Die von Anfang an enge Bindung des Vereins an die Kirche wird nicht nur unter Punkt fünf deutlich. Aus den Aufstellungen des Kassenbuches geht auch hervor, dass seit 1893 bei jedem Schützenfest ein Schützenhochamt gelesen wurde.

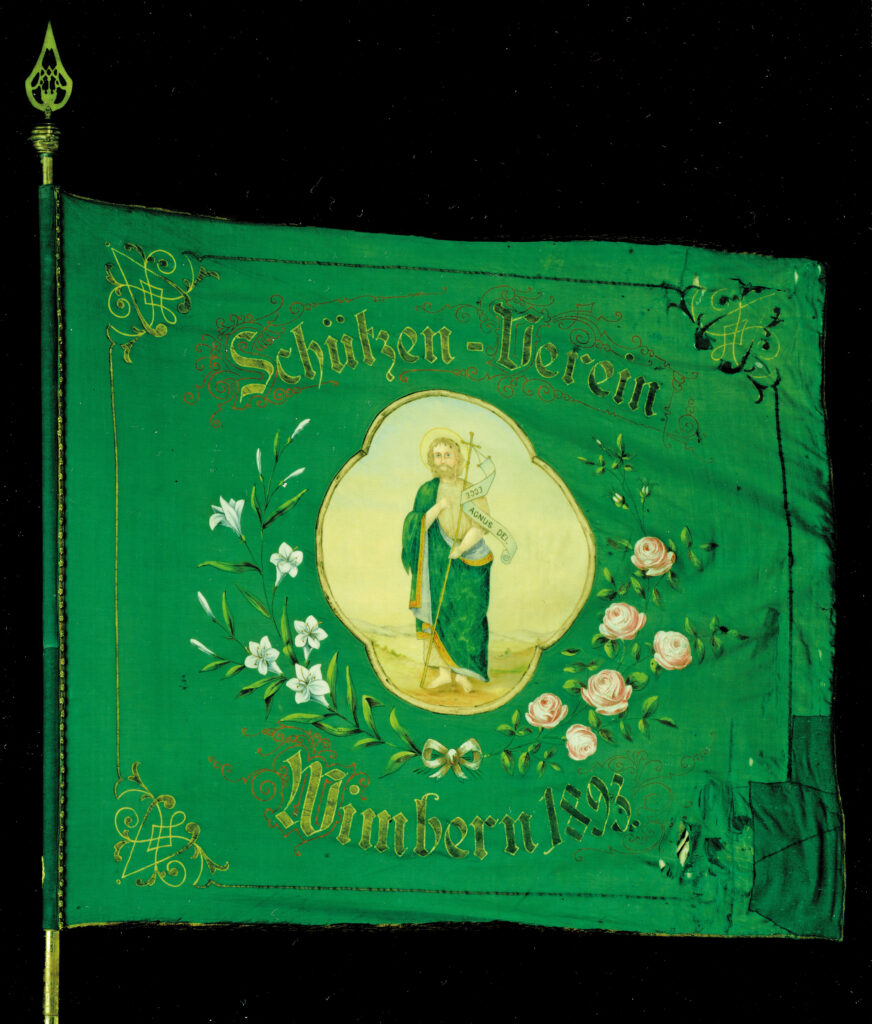

In dieser Generalversammlung wurde auch der wichtige Beschluss gefasst,

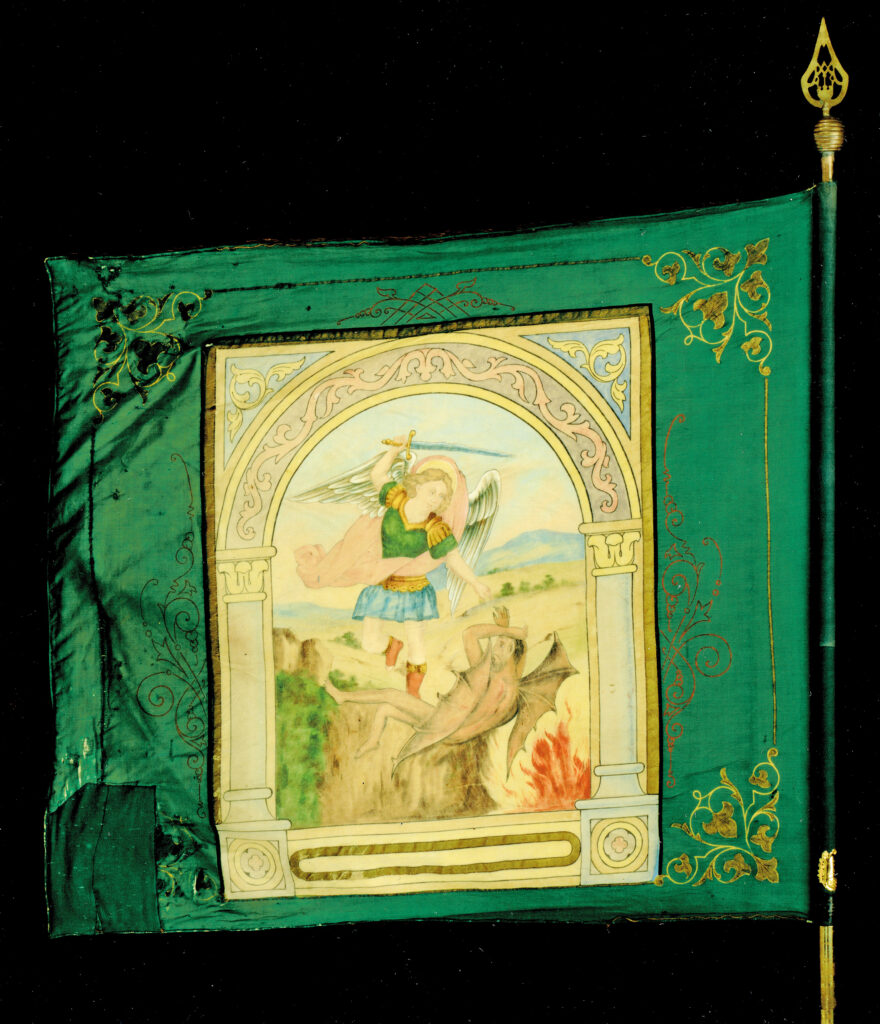

eine Fahne mit dem Bild des Heiligen Johannes im Wert von ca. M 100,- anzuschaffen.

Damit ist erklärt, warum auf der heute noch existierenden Schützenfahne das Auftragsjahr 1893 und nicht das Gründungsjahr 1891 eingestickt wurde. Diese Fahne hängt heute zusammen mit einigen Königsorden in einem Schaukasten im St. Raphael-Altenheim.

Das Bild des Heiligen Johannes auf der Fahne ist sicher gewählt worden, weil er der Patron der zuständigen Kirche in Barge ist. Die Fahne trägt aber auch das Bild des Heiligen Michael. Dieser ist der Patron der Kapelle in Werringsen.

Das könnte zum einen ein Hinweis auf eine alte Tradition der Wimberner Schützen sein – haben sie doch bereits im 18. Jahrhundert in der St. Michaels-Kapelle Schützenmessen abgehalten. Zum anderen könnte die Darstellung des Heiligen Michael aber auch so gedeutet werden, dass damit die Verbundenheit von Wimbern und Oesbern (Michaels-Kapelle) deutlich werden sollte.

Wahrscheinlich treffen beide Auslegungen zu.

Schon innerhalb der nächsten Wochen mussten die Schützenbrüder allerdings feststellen, dass ihr erstes Schützenfest nicht so einfach und schnell zu organisieren war. Erneut fand eine Generalversammlung statt – diesmal in der Gastwirtschaft Korte am Graben. In deren Rahmen mussten konkretere und zusätzliche organisatorische Absprachen getroffen werden. So wurde zum Beispiel festgelegt, dass die Vogelstange erstmalig auf dem Heubruch (heute 150 Meter westlich vom Hof Korte, Feldweg 40) aufgestellt werden sollte.

Der ins Auge gefasste Festtermin wurde verschoben