Die Schützenhalle musste nach den Wirren des Krieges repariert werden. 1919 – noch vor der ersten Generalversammlung nach dem Krieg – wurden die Reparaturen zum Preis von 639 Mark durchgeführt.

An diesem hohen Betrag lässt sich eine weitere Auswirkung des Weltkrieges erkennen: der Verfall der deutschen Währung. Dieser hatte im Krieg begonnen, weil die Kriegskosten nicht durch erhöhte Steuern aufgebracht worden waren und die Knappheit der Güter die Preise zusätzlich steigen ließ. So hatte zu Beginn des Jahres 1919 die Mark nur noch die Hälfte ihres Vorkriegswertes. Das Kriegsende brachte erneut einen riesigen Geldbedarf: Die entlassenen Soldaten mussten versorgt, die Kriegsgeschädigten, Erwerbslosen und Flüchtlinge unterstützt und die riesigen Reparationsleistungen an die Siegermächte bezahlt werden.

Der Staat ließ daraufhin massenweise Papiergeld drucken. Da diesem aber kein entsprechendes Warenangebot gegenüberstand, wurde das Geld immer weiter entwertet. Der Währungsverfall lässt sich eindrucksvoll am Beispiel von einem Kilogramm Roggenbrot darstellen:

| Monat | Preis |

| Januar 1917 | 0,34 Mark |

| Januar 1919 | 0,54 Mark |

| Dezember 1920 | 2,37 Mark |

| Dezember 1921 | 3,90 Mark |

| Dezember 1922 | 163,15 Mark |

| Januar 1923 | 250,00 Mark |

| März 1923 | 463,00 Mark |

| Juni 1923 | 1428,00 Mark |

| Juli 1923 | 3465,00 Mark |

| August 1923 | 69.000,00 Mark |

| September 1923 | 1.512.000,00 Mark |

| Oktober 1923 | 1.743.000.000,00 Mark |

| November 1923 | 201.000.000.000,00 Mark |

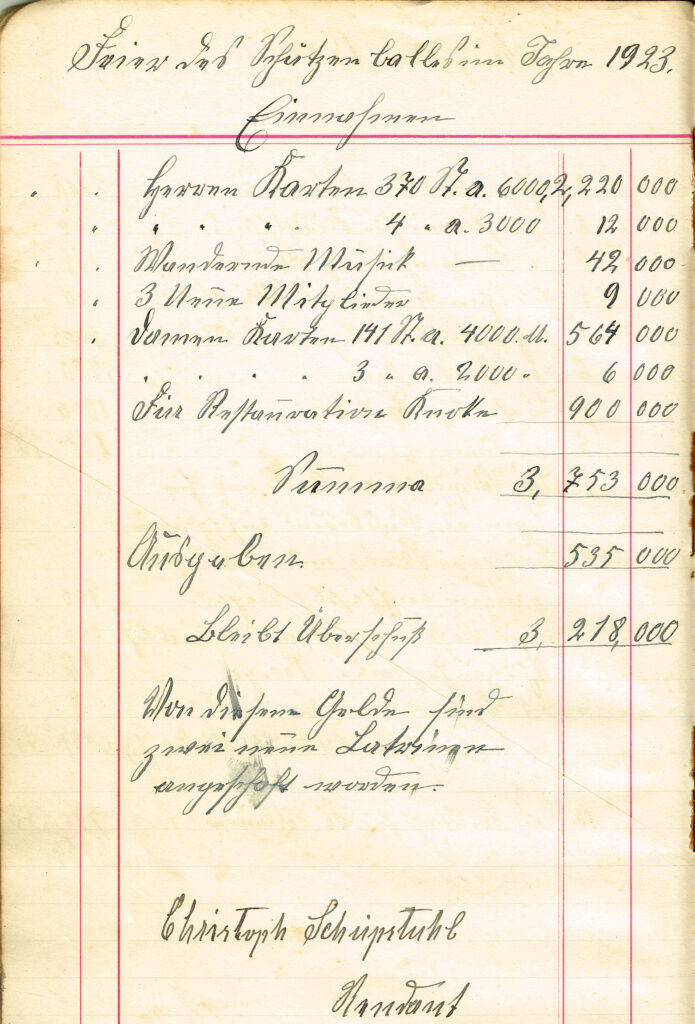

Diese unvorstellbar hohen Summen spiegelten sich auch in den Jahresabrechnungen – vor allem in der von 1923 – wider. Das Kassenbuch weist zum Beispiel aus, dass die Musik 460.000 Mark kostete. Mit dem Festüberschuss von 3.218.000 Mark war der Verein zwar kurze Zeit Millionär, aber, da der Wert des Geldes ohnehin „den Bach runterging“ (nahezu täglich abnahm), wurde es nicht bei der Sparkasse angelegt, sondern sinnigerweise sofort für die Anschaffung von zwei neuen Latrinen verwendet.

In der ersten Generalversammlung nach dem Krieg, am 17. April 1920, nahm Oberst Sauer die erneute Wahl für ein Jahr an. Tatsächlich dauerte seine Amtszeit dann noch bis zu seinem Tod am 25. Juli 1922.

Beim ersten Schützenfest nach dem Krieg spielte erstmals die Oesberner Musik auf. Mündlichen Überlieferungen zur Folge soll diese bereits 1914 ein Ständchen auf dem Wimberner Fest gegeben haben.

Zwar weist das Protokollbuch für die Jahre 1921 und 1922 keine Eintragungen auf, aber aus dem Kassenbuch und den Fotos von 1921 und 1922 geht eindeutig hervor, dass auch in diesen Jahren Schützenfest gefeiert wurde.

Am 24. Juni 1923 fand die Generalversammlung in der gerade eröffneten Gastwirtschaft von Franz Fildhaut statt.

Die erschienen Mitglieder waren fast vollzählig dafür, wegen der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse auf eine Festfeier zu verzichten.

Damit war vor allem die oben angesprochene galoppierende Inflation und die französische Besetzung des Ruhrgebietes gemeint. Allerdings wurde dem Antrag „einiger Mitglieder“ zugestimmt, zur Deckung der hohen Hallenreparaturkosten einen sogenannten Schützenball zu veranstalten. Dieser fand dann am 8. Juli 1923 mit der Wickeder Musik statt. Laut Kassenbuch wurden 374 Herrenkarten zu je 6000 Mark und 144 Damenkarten zum Preis von 4000 Mark verkauft. Mit dieser hohen Teilnehmerzahl brachte der Ball den schon angesprochenen Millionengewinn von 3.218.000 Mark.

Neuer Oberst wurde 1923 Paul Schlünder.

Am 15. November 1923 fand die Währungsreform statt, neue Banknoten wurden ausgegeben, eine Billion „Papiermark“ wurde als eine Goldmark gerechnet, der weitere Druck von wertlosem Papiergeld eingestellt. Aufgrund richtiger wirtschaftspolitischer Entscheidungen durch das Kabinett Stresemann behielt die neue Währung ihren Wert. Die Voraussetzungen für ein geordnetes Wirtschaftsleben waren geschaffen.

Hiervon profitierte natürlich auch der Schützenverein. In den Abrechnungen ab 1924 traten wieder „normale“ Zahlen auf, und das Vereinsschiff kam wieder in ruhigeres Fahrwasser. In den folgenden Jahren wurden die Schützenfeste regelmäßig und ausgiebig am Sonntag und Montag gefeiert. Ein bescheidener Überschuss blieb bei jedem Fest.

Der Festverlauf sah in den 1920er Jahren in etwa so aus: Das eigentliche Schützenfest fand am Sonntag und Montag statt, doch die ortsansässigen Schützenbrüder trafen sich bereits am Samstagabend an der Halle und marschierten von dort zur Vogelstange, wobei sie statt der Fahne den hölzernen Vogel auf einem Stock mitführten. Dieser wurde dann auf die Stange gesetzt, ein Vorgang, der natürlich mit einigen Klaren begossen werden musste. Irgendwann in diesen Jahren wurde zusätzlich die Musik mit zur Stange genommen, sodass sich ein richtiger Festzug bildete. Von der Vogelstange ging es mit Musik zurück zur Halle, wo die Schützenbrüder ohne jeden weiblichen Beistand (oder sollte es heißen Beaufsichtigung?) einen zünftigen Kommers feierten, der Punkt Mitternacht abgebrochen wurde, damit die Schützenbrüder auch noch die nächsten Tage überstehen würden. Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen des amtierenden Königspaares, das sich genau wie heute im Festzug präsentierte.

Am Montag trat der pflichtbewusste Schützenbruder früh zum Kirchgang an. Dabei führte jeder sein eigenes Gewehr oder sonst einen Schießprügel samt Munition von zu Hause aus mit. In der Kirche wurden die Waffen einfach hinten abgelegt und Schützenhochamt gehalten. Nach der Messe zogen alle mit den geschulterten Waffen im Festzug zur Vogelstange, wo dann mit den recht unterschiedlichen Gewehren gehörig auf den Vogel gefeuert wurde, bis der König feststand.

Dieser wählte dann seine Königin aus. Gemeinsam bestimmten diese beiden aus ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis vier in der Regel unverheiratete Hofdamen. Diesen wurden aus dem Vorstand Offiziere zur Seite gestellt, die die Damen beim Festzug, am Königstisch und beim Tanz zu begleiten hatten. Gerade bei dieser spannenden Zuordnung von Hofdame und Offizier soll es auf beiden Seiten zu manch merkwürdigem Gesichtsausdruck gekommen sein.

In der Generalversammlung von 1924 beschlossen die Schützenbrüder, dass der Vorstand Hüte und die übrigen Mitglieder Bänder als Abzeichen tragen sollten. Einige Bilder aus der sich damals anschließenden Zeit zeigen diese besondere Kopfbedeckung.

Das Protokoll der Generalversammlung von 1925 schließt mit dem Hinweis auf das legendäre Eierbier:

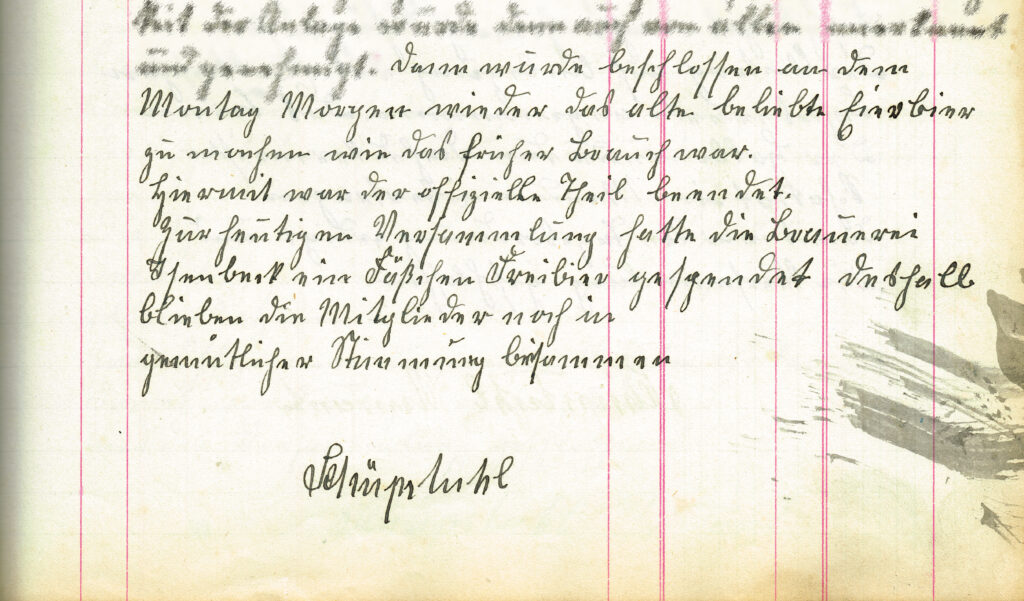

Dann wurde beschlossen, an dem Montag Morgen wieder das alte beliebte Eierbier zu machen, wie es früher Brauch war.

Nachdem der bestehende Vorstand 1926 wiedergewählt worden war (Paul Schlünder blieb für weitere drei Jahre Oberst), beschloss die Generalversammlung, elektrisches Licht in die Halle zu legen. Bis dahin hatten die Gäste abends bei Petroleumlicht und Kerzenschein gefeiert. Viele Wimberner brachten abends ihre Laterne von zu Hause mit.

Der elektrische Strom war bereits im Jahre 1921 nach Wimbern gekommen.

In der Generalversammlung von 1928 beschäftigten sich die Wimberner Schützen auch mit dem Status der unverheirateten Mitglieder – heute würde man sagen ‚Singles‘:

Die unverheirateten Mitglieder haben eine Dame frei, sollten dieselbe aber bei Zahlung ihrer Beiträge vorstellen.

Eine interessante Regelung, die sicherlich auch in späteren Jahren noch dem harten Kassendienst im Kartenhäuschen zusätzliche Attraktivität verschafft hätte. Aber leider wurde dieser Beschluss schon zwei Jahre später wieder aufgehoben:

Für unverheiratete Mitglieder werden die Damenkarten mit vollem Betrag erhoben.

Der noch heute praktizierte Brauch, bei der Beisetzung verstorbener Vereinsmitglieder die Fahne ans Grab zu tragen, geht auf einen Beschluss der Generalversammlung von 1929 zurück. Auch die Regelung, einen Trauerflor an die Fahne zu binden, wurde in dieser Versammlung beschlossen.

Aus heutiger Sicht gelten die Jahre von 1924 bis 1929 als Zeit der Entspannung, die Wirtschaft blühte auf. Eine wirkliche Etablierung der Republik gelang in dieser Zeitspanne allerdings nicht. Schon mit der Wahl Hindenburgs im Jahre 1925 zum Reichspräsidenten war die Grundlage für die spätere Entwicklung geschaffen. Die rechten Kräfte gewannen in der Politik immer mehr an Einfluss.

Im Jahre 1929 begann die Amtszeit von Oberst Josef Goeke (Arnsberger Straße 56), neuer Rendant wurde Heinrich Schüpstuhl.